GameRes游资网授权发布 文 /

旗舰评论 Necromanov

非对称对战:不是电子竞技的多人游戏

今年年初的时候,我就猜想过,会有一款非对称、并非电子竞技类型的多人游戏登上Twtich和直播站的排行榜。

当时,在独立游戏领域,已经涌现出了类似《Keep Talking and Nobody Explodes》(继续说就不会炸)和《Who’s your Daddy》(谁是你爸爸)这样取得了一定商业成功的非对称、也不是电竞类型的独立多人游戏。

只是,我没想到这个类型的这个成功游戏会来得这么快。

这个名为黎明杀机(Dead by Daylight)的游戏,迅速爬上Twitch十强榜单,超过一大堆新老对战游戏名作,同时登上了Twitch和国内直播站的热门游戏排行,又创下了一个新的Steam神话。

制作黎明杀机的这家公司Behaviour Interactive,算是典型的欧美二流中小开发商的典型。他们定居在人力、制作成本低廉的地区(在这个例子里是著名的游戏业补贴胜地,加拿大魁北克省),制作过一火车那么多的外包游戏、移植游戏和定制游戏,几次遇到财政危机被迫变换投资人、股东,甚至公司的名字……它之前的名字叫A2M(老实说也没什么名气),有那么几百雇员,做过和移植过几十款大小游戏,给从EA、索尼到微软的大小巨头都做过开发——只是这个列表里几乎所有的游戏确实也都没什么名气。连授权定制都算上,该公司做过最有名的作品恐怕还是辐射避难所手游——但看描述,也是在开发中外个包、打个下手而已。

不过,在经过这么多年之后,他们终于抽到一次自研游戏的大彩票,这就是《黎明杀机》。

正如我在上面所说的一样,这是一款非对称、也非电竞的多人对战游戏。

“非对称”这个设计概念不是那么常见,所以我稍微解释一下。

一般的多人对战游戏,为了玩家们掌握玩法、感觉平衡起见,大多采取完全对称的设计。不管是即时战略、卡牌、FPS、格斗……双方玩家可以选择的策略范围几乎都是完全一样的:双方能选的角色范围一致,双方人数一致,地图中可以使用的互动物品和效果也对双方都一致。你能采的矿我打垮了你也能采,你能打的野我打跑了你也能打,你能吃的血包我跑得快了自然也能吃。

这样的游戏,追求平衡性和技巧性,用现在的标准来看,可以定义为“电子竞技对称型”多人游戏。当然,这平衡性是相对的,但大多数电竞游戏起码在表面上要装出一幅“我们设计师在努力设计平衡和对等”的架势,哪怕最后的结果是一个补丁一代神、格斗大赛32个选手里有8、9个选同样的强力角色……

而非对称的多人游戏,自然就是不理会这种限制的游戏了——自然,这种游戏也很难做竞技。我上面提到的两款畅销独立游戏,也都是非对称的多人游戏。在Keep Talking and Nobody Explodes中,一名玩家扮演拆弹手,另外一名玩家拿着拆弹手册扮演拆弹专家,双方通过语音沟通来解除复杂的炸弹机关。在Who’s your Daddy中,一名玩家扮演生涩的年轻父亲,另外一名玩家扮演作死的儿子,儿子的目的是在家中找到浴缸、电池、烤箱等各种危险机关作死,父亲的目的则是在老婆回家的时间限制之前阻止儿子作死,所有的互动机关用途对双方几乎都是不一致的。

这类非对称的多人游戏,有一个非常显而易见的优势:制作成本较对称的、电竞类的多人游戏要低。

好的,停一下。我听到有疑问了:“一个所有单位都对称的游戏,只需要设计一个阵营,为什么会比有两个甚至更多个阵营的游戏成本更低?”

是的,从技术角度说,对称的多人对战确实比较便宜,便宜到绝大多数独立游戏都能写出个像模像样的联机模块;但是电子竞技很贵。维持一个随时都能找到人进行对战的环境,是非常昂贵的,稍有不慎玩家就会大量流失,产生滚雪球一般的崩塌效应。在如今的这个市场上,以电子竞技为目标的多人游戏多如牛毛,各个肩负着投资人和股东的巨额投资,动辄举办大赛、进行活动、推动直播,各个都以电子竞技作为最终目标。

但是,多人电竞游戏这个市场,恐怕是所有类型市场中最残酷、最符合马太效应的一个市场。玩家多的那些游戏,主播、观众、玩家都会越来越多;而玩家少的游戏,匹配、战斗、宣传也会越来越困难,赢家连他们仅有的观众也要夺走。在游戏史上的大多数时候,这个电竞游戏的市场甚至只能同时容纳一到两个主要赢家,新赢家的崛起往往伴随着旧日霸主、甚至旧日霸主整个类型的衰退。成绩不好的电竞游戏,别说一个公平的匹配天梯环境,就连对战的人很可能都找不到——比如Battleborn吧,这位好歹还是大厂2K倾力发行,制作Borderlands的Gearbox全力之作,才几个月,现在登陆上去连个匹配的队伍都匹配不出来……

在这样的市场环境之下,剑走偏锋,做个以休闲娱乐为主、不搞电竞的多人游戏,一次性回收一笔客户端钱,理论上确实比做高风险的电竞对战游戏更加便宜。之前Massive/UBI的全境封锁用MMO形式赚了一笔客户端钱,这次就轮到非电竞的黎明杀机来赚这笔客户端钱了。

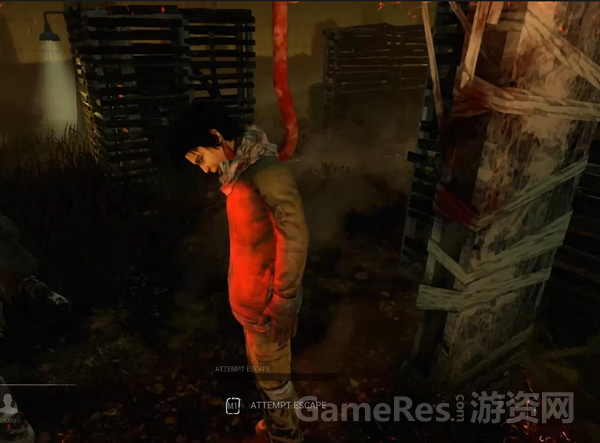

黎明杀机以北美人民喜闻乐见的“连环杀手猎杀无辜幸存者”为主题,浸透了仿佛80年代B级恐怖片儿的感觉。但和一般的恐怖游戏不同,玩家们要作为连环杀手和幸存者两个阵营来对战:1名杀手玩家对抗4名幸存者玩家。理所当然地,这两个阵营在设计上没有任何对称之处,幸存者阵营甚至不能攻击杀手玩家,最多只能用手电晃晃杀手的眼睛。

那么,关键的问题就来了。一整个阵营都不能攻击对手的设计,好玩吗?

这个问题的答案,即是YES,也是NO。

我会从两个角度来分析这个游戏的设计。

传统的设计理论和经验:非对称的多人游戏充满挫败感

首先,我必须强调一点:按照传统的游戏设计经验和理论来说,非对称对战的设计,是极为困难的。

这一设计有其内生的不稳定性:由于每个阵营的玩家目标、行为、决策树都不一样,玩家的游戏过程中极其容易产生挫败感——甚至可能是每个阵营都会产生挫败感。在过去这么多年中,从没有一款非对称多人游戏取得过商业上的巨大成功,这恐怕并不是个偶然。

或许各位并不知道,其实非对称多人游戏这个点子,也一点都不新奇。没错,这也是个反复被游戏设计师发明的车轮,只是之前的尝试者一直都没有火爆起来而已。

如果各位熟悉桌游,应该会会知道很多很多这类非对称多人游戏的例子,玩家分成不同的人数、阵营,执行完全不同的目标——举例比如大家人人都会玩的杀人游戏,里面的裁判、杀手、警察、平民就是从能力、人数、目标都完全不对称的多人游戏。

既然桌游有,那各位可以想象,非对称多人游戏这个题材自然早早就被游戏设计师们盯上了。可以早到什么程度呢?我且不说那些早期试图让玩家扮演两个甚至三个完全不同逻辑阵营的游戏了,就算我本人都曾经参与制作过一款有非对称对战设计的游戏——分裂细胞4。在这个游戏的多人部分里,玩家要分成军队和间谍两个阵营,间谍可以使用各种各样的互动工具和潜行路线却缺乏火力,军队则就像传统的FPS一样走干道抓到间谍就枪枪枪。

这款游戏发售于2006年——早吧?

可老实说,这个对战模式,哪怕在当时也根本没人玩啊!我还听过若干款试图制作非对称对战的游戏,无一例外折戟沉沙。

从根本上来说,这是因为这些游戏在电子平台上所提供的体验和在桌面游戏上提供的完全不同。绝大多数非对称多人游戏,都极其依赖于不同阵营玩家之间的交互,这和电竞型多人游戏“一切用操作说话”的传统截然相反。就算只有两个阵营,扮演间谍的玩家会抱怨“我的火力也太弱了,碰到交火根本打不死,偷袭又老被发现”,而扮演军队的玩家也会抱怨“他们的暗道也太多了,我不知道怎么就被偷袭死了,这在搞什么啊”——从通常的设计经验来看,这个问题大到无法解决,绝非给间谍砍一刀或者军队强化一些就能过关的。50/50的胜率如果在一般的对称型电竞游戏当中可能已经是完美的平衡了,但在非对称型的游戏中,50/50胜率恰恰可能是玩家怨言最严重的时候:每个人都觉得对面阵营占了便宜。

那么,黎明杀机看起来这么成功,他们在设计上解决这个问题了吗?

并没有。

我先介绍下游戏的基本结构。游戏里,扮演杀手的1名玩家追击4名幸存者,幸存者的目标是逐次点亮5个发电机(俗称偷电),随着发电机成功点亮的数量增加,幸存者就可以开始使用地道这样的机关逃脱,5个发电机都点亮后全员都可以从大门逃脱。杀手的目标则是击毙所有的幸存者——为了给幸存者阵营一些机会,杀手需要进行两下速度很慢、攻击范围很小的近战攻击才能打扑一个幸存者,这个幸存者被打扑以后杀手还需要扛着他挂到钩子上去,搬运和挂钩的过程当中,幸存者还有可能制造机会挣脱或者被其他幸存者救出。

和绝大多数小成本多人游戏一样,黎明杀机里能够互动的东西并不多,满打满算地图可互动物品也就是发动机,壁橱,宝箱,钩子,木板这些,场景也不外乎多层小楼,地下室,野外障碍区这么几种。和绝大多数非对称多人游戏一样,游戏的角色技能设计和平衡性设计都非常随性,追求设计上的方便性多于给玩家提供策略选择,绝大多数技能都是类似“摧毁路障的速度快了15%”这样的定位。

基于这样的基本设定,游戏的对抗策略集也并不复杂。游戏的基本逻辑是,幸存者去开发电机,然后进行随机的修复判定,只要成功按到白条就能持续修复;如果按空了则会引爆发电机,并进而产生提示引来杀手玩家。杀手玩家则要追击并尽快杀死所有的幸存者,幸存者越多修复发电机的人手就越多,杀手玩家输掉的几率就越大。

那么,现在我可以回答之前那个问题了:他们根本就没有解决在非对称对战游戏中,“每个人都觉得对面阵营占了便宜”这个问题。

由于双方的移动速度几乎一样,杀手玩家的攻击范围也很小,整个追逐过程的体验更近似于猜心:你必须猜中对面要走的路线,到正面或者侧面去提前堵截,否则几乎不可能靠追逐追到全速逃跑的幸存者。而对幸存者来说,一旦已经吃了一次伤害(夹子或者直接攻击),由于速度会降低,逃出魔爪会变得非常困难,如果没有短途地形优势极易被二连击。相对的,不管是开发电机,还是从钩子上逃生,对双方来说,都谈不上是个好的体验:修发电机失败,尤其是多人同时修发电机时的失败对幸存者来说是个极大的打击,而当修发电机太过顺利时,杀手玩家往往会怒吼“对面人皇又开外挂了吧”!钩子逃生由于判定难度提高,这个问题就比发电机更恶劣:杀手玩家通常会判断被挂的人不可能逃生而去追击其他人,但一旦逃生成功那不可避免要怒吼“外挂”(虽然实际上并无法判断)。

按照传统的电竞对战游戏设计理念,这个游戏所有的设计,都是类似这样同时令双方玩家极为不爽的设计,很容易在连败后构成对整个游戏系统的愤怒。外围成长设计也谈不上有什么深度,随手给动画加个10%的速度几乎不可能改变整个游戏的逻辑。

所以,如果这款游戏出在五年以前,我几乎可以断言,它会像所有的非对称对战的游戏一样,默默地死在低成本游戏的大海里,连个浪花都掀起不了。

按照传统的游戏设计经验和理论,如果非要给非对称多人游戏找个优点,那大概就是成本了。他们可以不用挤入“主流电竞多人游戏”这个竞争激烈杀人如麻的马太效应市场里。

但现在是2016年,一个与之前完全不同的时代,一个要求观赏性的时代。

黎明杀机因此成功了,成为了该公司历史上最成功的一款游戏。

观赏性与社区性:为什么非对称对战到了如今反而能够成功?

那么,接下来,我要从观赏性的角度,来重新分析黎明杀机的系统设计。

游戏的观赏性,是随着社交媒体、直播和视频平台普及,所产生出的一个全新的概念。和旧日基于游戏内部社交的“传统游戏社交设计”不同,这个维度可以视为“游戏社交设计”的“外部”:它是建立在游戏之外的,一个全新的维度。观赏性和之前社交游戏、休闲游戏“病毒性传播”的追求也不太一样:病毒性传播追求的是一次性的流行,追求的是话题的爆发性,而游戏的观赏性则试图通过构建玩家的需求,来形成一个较为长期的、有效的玩家社区,进而降低游戏的宣传成本,甚至进而建立支持该游戏的外部生态环境。

老实说,理论分析对游戏设计其实没有任何指导意义,所以我觉得还是应该把这篇设计笔记更加写得更加详细一些,以备后用。

游戏的观赏性设计,可以拆解成两个相对简单的目标。

首先,游戏设计应当包含可以

驱动玩家去主动传播的要素。

这些要素可能以各种各样的游戏设计形式出现,但应当以启动玩家的“传播意愿”为主要目标:“我这局打得真棒!”“这个神转折真了不起!”“这个设计还能这么解真是吊爆了!”“这一段如果解说估计能赚大钱!”“这地方能抓到稀有的皮卡丘!”……等等。

然后,游戏设计应当包含可以

驱动玩家去主动搜索、寻找其他玩家传播信息的要素。

这些要素同样也可能以各种各样的游戏设计形式出现,但都应当以启动玩家去“寻找信息”作为主要目标:“这关打不过去啊,有没有解法”“这个技能好厉害,有没有战术指南”“这张地图好复杂,有没有参考战例”“这个游戏这个片段看起来好有趣,还有没有更多视频可以看”……等等。

会影响这两大要素的游戏设计,很多是在传统游戏中已经存在的,也有很多是随着这个新时代的发展才逐渐开发出来的。但具体到黎明杀机的这个例子里,观赏性的这两大要素,竟然将游戏本身一些“有缺憾的设计”变成了“利于传播的设计”,这恐怕是连开发者和游戏设计师也没有想到的意外收获。

黎明杀机这款游戏,从传统的游戏设计角度定位,是一个“多人恐怖游戏”;但如果考虑到观赏性这一全新的维度,它是一个“多人喜剧游戏”。

好的,停一下。我又听到有疑问了:“这喜剧游戏是什么鬼?!”

嗯,喜剧啊,说起喜剧呢,可是个历史性的难题。历史上无数的戏剧理论学家曾经试图解释喜剧的本质,至少能分出六个到八个主要理论派系来,以至于戏剧理论家哀叹“没有一种理论能够涵盖所有喜剧的形式”。在这些理论之中,我个人很喜欢一种解释:“喜剧就是把无意义的东西撕碎给人看”。“无厘头喜剧”最喜欢的就是将蛋糕砸在人脸上以及屎尿屁这样的三俗桥段,正是这种理论的编剧实践。如果你找不到一个喜剧演出的意义所在,就让你的角色毫无预兆地受苦就好了,这种反差就会提供普遍的喜剧笑点……

从黎明杀机这个例子来看,非对称对战那些游戏设计上的不合理性,恰恰为它在观赏性里的优势,尤其是喜剧性提供了基础。

我之前说过,从传统的对战游戏设计经验来看,黎明杀机节奏极为缓慢。修发电机又慢又久,追逐战又慢又久,跑路躲藏寻找也都又慢又久。而一旦开始追逐,除非运气好一棍子撂倒,否则不管是杀手还是幸存者都要吭哧吭哧连跑带猜好一会儿才能搞定。

但从观赏性的角度看,这种有缓冲的节奏和集中的戏剧性,恰好给视频制作者和主播们提供了充足的发挥空间。在一般的快节奏游戏,比如LOL或者守望先锋里,真正在玩游戏的主播几乎没有精力去进行吐槽、发挥自己的口才,但在黎明杀机的游戏过程中却可以。同样,那些基于运气的修发电机、猜测策略、寻找出口……在自己玩时,就好像被人丢了个蛋糕一样无趣,但看别人玩却像看到无厘头喜剧里别人被丢了蛋糕一样有喜剧效果。不管是多人同时修发电机还是几个幸存者四散奔逃,在直播、视频制作时都会提供额外的喜剧性,而主播们之间插科打诨则极大地降低了这些桥段的挫折感。

当整个游戏都变成一个“观赏性喜剧”的时候,那些“每个人都觉得对面阵营占了便宜”的问题就不重要了。是的,这个游戏确实也还像其他对战游戏一样有天梯、挣分、升级、降级,但如果从喜剧的角度来看,到底谁占了便宜就没有那么大的关系了。

这是“驱动玩家去主动传播”的要素,而这个游戏中“驱动玩家去主动搜索”的要素也恰好具备:那就是对地图设计要素,或者说套路的熟悉程度。

相比于一般的对战游戏,黎明杀机的初期上手难度要高很多。幸存者侧还稍微好一点,因为你还能指望其他懂得套路的玩家快速解开发电机并跟着外逃;对杀手侧来说,不懂得套路简直寸步难行。不像炉石、LOL或者守望先锋菜鸡互啄也挺好玩,黎明杀机不懂得套路的玩家玩不出主播乐趣的百分之一。我自己的前三把杀手都是在没头苍蝇般乱转的过程中度过的,好好看了些视频才留意到应该怎么提高追杀的效率、适当选择放弃、一猜不中立刻转移继续追击不同的幸存者……这些为了“真实”和“平衡”设计的复杂路线与猜测表,让看视频进入的玩家不得不去看更多视频,以便提高对游戏基础套路的认识水平。

甚至就连设计得非常随意的技能表,某种意义上也是对观赏性的一种补充:由于绝大多数技能没有多少实际用途,就保证了不管什么等级的玩家始终都要面对戏剧性的展开,人人随时都可能成为无厘头喜剧中的丑角。

当然,我相信,这些其实并不是有意设计的——根据BI社过往的游戏开发履历,他们看起来只是想做一个小成本的B级恐怖片对战游戏而已。但当你看到这个游戏的玩家像喜剧里一样欢声笑语时,很难忽视这些让这个游戏真正成功的设计要素。

同时,这个成功的非对称游戏,又给游戏设计师们提出了新的问题:当我们有意地要去设计一些“富有观赏性和传播性”的游戏内容时,这个游戏仍旧能够成功吗?还会有其他的“非对称多人游戏”获得成功吗?

这些问题我现在还很难回答。但我想,脑子里一直绷住“观赏性”这根弦,至少会比大家疯狂做的那些所谓的“高度商业化数值游戏”更有希望一些。

相关阅读:

浅谈如何定义一款好游戏:游戏可玩性解析