行业观点

游戏行业面临的问题不仅来自监管:2018年,游戏行业增长乏力,不应单纯归因于版号停发等监管因素。手游市场的创新动力枯竭,进入了头部产品驱动的时代;“端转手”红利即将枯竭;“IP变现”几乎成了笑柄。总而言之,产品同质化程度高,玩家的审美疲劳日益严重。就算版号恢复了,需求也不会有明显改善,市场竞争格局可能进一步恶化。

既是中国的问题,也是全球的问题:在全球游戏市场,尤其是主机和PC市场,也出现了产品缺乏创新、玩家需求低落、开发成本过高的“死循环”。任天堂、索尼等游戏巨头无法提出令人信服的解决方案。无论是“主机游戏与移动游戏结合”,还是云游戏、VR游戏,都不可能在短期内成为主流。以Steam为代表的独立游戏也不可避免地面临着瓶颈。

中国手游市场会出现“雅达利崩溃”吗:1983年,在产品供大于求、内容质量偏低、玩家审美疲劳的情况下,初具规模的北美游戏市场迅速垮塌,这就是“雅达利崩溃”。当年北美游戏行业的问题,现在都或多或少地存在于中国。无论中国手游市场会不会重蹈覆辙,它都需要“任天堂”式的救世主,在整合渠道的同时提升内容。问题在于,谁是这个“任天堂”呢?

2019年的游戏市场取决于“新赛道”:现在,腾讯、网易等巨头均在手游“新赛道”投入重兵——女性向、二次元、开放世界、硬核动作等。《明日之后》《魂武者》等产品似乎让人看到了“新赛道”的潜力。但是,这种创新是局部的,无非是主机和PC游戏市场的回声,不足以开启一个新时代。总而言之,实现2019年的增长不难,实现长期可持续发展很难。

投资建议

腾讯控股在2018年再次证明了自己在流量端、产品端和运营端的统治力;一旦版号放开,《地下城与勇士》《使命召唤》《权力的游戏》等新产品都有成为爆款的潜力。为了应对玩家审美疲劳的问题,腾讯的战略是:一方面扶持独立游戏、寻找新灵感,一方面在海外寻求战略合作、建立更广泛的生态系统。网易的长期战略其实与此类似,但是由于体量较小,执行起来较有难度。不过,2019年也是网易的产品大年,《梦幻西游3D》《暗黑破坏神》《天谕》等都有成为爆款的潜力。国家对游戏内容审核趋于严格、实施总量控制,最终将有利于腾讯、网易等头部大厂。

2019年同时也将是“腾讯系”游戏厂商的大年。世纪华通即将整合的盛大游戏,是规模最大、资历最老的“腾讯系”内容合作伙伴,《龙之谷世界》《七大罪》《龙枪》等新产品正整装待发;公司也是中国游戏出海的头部厂商。金山软件的《剑网2》《剑网3》手游终将于2019年上半年公测,从历史经验看,《剑网》系列的游戏虽然经常拖延,但是最终效果都会不错;西山居自主发行的《最终幻想:勇气启示录》《少女咖啡枪2》也值得期待。

哔哩哔哩在二次元领域可谓左右逢源,2019年又将成为中日文化交流的大年。虽然我们很难判断具体游戏的爆款潜力,但是B站自带流量、社区氛围浓厚的特点,决定了它的产品成功率和利润率都将高于行业平均水平。

2018年,中国游戏行业到底面临着什么问题?

中国游戏行业在2018年遇到的瓶颈,不能单纯归因于监管——即使游戏版号没有停发,主流游戏厂商也面临着市场向头部集中、产品老化、玩家审美疲劳等问题。毫不夸张的说,如果没有监管问题,2018年的中国游戏市场将是腾讯一家独大,而腾讯也仅能依靠《绝地求生之刺激战场》一个爆款新手游实现统治地位。投资者还在畅想,2019年一旦恢复版号,游戏行业会不会迎来井喷式增长;我们认为,这种想法太简单了。

在“吃鸡”的威势之下瑟瑟发抖的手游行业

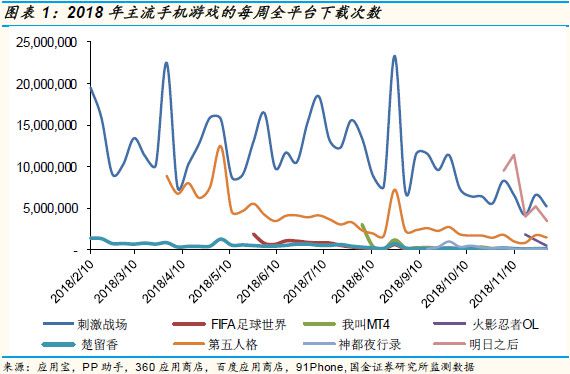

2018年,中国游戏行业的主题词是“吃鸡”。网易的《荒野行动》《终结者2》在“吃鸡”游戏流行的早期曾经获得先发优势,但是腾讯的《绝地求生之刺激战场》很快夺走了优势,引发了丝毫不逊于当年《王者荣耀》的全民风暴。根据我们对主流应用市场的统计,自从2月初公测以来,《刺激战场》每一周的全渠道下载量都超过500万次,甚至一度突破2000万次。我们估计,《刺激战场》的峰值DAU(日活用户)达到了6000万。

相比之下,今年上线的其他游戏没有一个能接近《刺激战场》的热度。网易的《第五人格》下载量一度逼近《刺激战场》,但是很快开始衰落;《明日之后》上线前两周的下载量超过了《刺激战场》,可是从第三周开始又落后了。腾讯自家发行的其他游戏,无论是自带世界杯热度的《FIFA足球世界》,还是热门游戏续作《我叫MT4》,又或是顶级IP改编的《火影忍者OL》,玩家数量都完全无法与《刺激战场》比拟。金山软件在季报电话会议中承认,该公司新游戏的排期受到了“吃鸡”游戏的影响。无论是竞技类游戏还是MMORPG,都在“吃鸡”的热度下瑟瑟发抖。

由于拿不到版号、迟迟无法变现,腾讯从三季度以来已经明显降低了对《刺激战场》的导流强度,也停止了渠道买量。然而,《刺激战场》并未迅速衰落,因为市场上缺乏与其竞争的新游戏——网易的《明日之后》是最有潜力的,但是公测初期版本不成熟、经济系统不稳定等问题,导致它很有可能“未老先衰”。放眼2019年,就算游戏版号恢复,我们也看不出有什么新产品可能替代“吃鸡”的地位。腾讯于2018年8月公测的端游《堡垒之夜》仍然主打“吃鸡”玩法,而且在探索“吃鸡 + MMORPG”“吃鸡 + MOBA”等混搭玩法。即便一款“吃鸡”产品衰落了,游戏市场仍然会被“吃鸡”玩法的阴影统治一段时间。

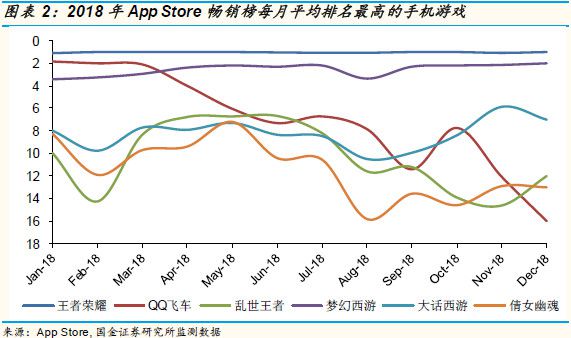

来自韩国的“吃鸡”玩法横扫市场,映衬了整个中国游戏行业的创新乏力。2018年,App Store中国区畅销榜月均排名最高的手机游戏当中,《王者荣耀》《梦幻西游》《大话西游》发布于2015年,《倩女幽魂》发布于2016年,《乱世王者》《QQ飞车》发布于2017年。换句话说,2018年全年,没有一款新手游稳定地处于畅销榜前列,全部是“昙花一现”。这种情况很可能持续到2019年。平心而论,游戏厂商并没有放弃创新:从腾讯、网易到独立开发商,所有人都在寻找下一个爆款产品。可是,没人找得到。除了移植、模仿和依赖IP,游戏行业丧失了方向。

“端转手”的红利,越来越接近耗尽的那一天

2013年以来,中国游戏行业一直享受着“端转手”的红利:将强大、成熟、经过验证的端游产品,比较完整地移植到手机平台,以接触更大的玩家群体、占据更多的用户时长。所谓“端转手”,无非是将PC时代的产品在移动时代进行二次变现,同时针对移动玩家的特点进行有限的修改。网易的《梦幻西游》《大话西游》《倩女幽魂》,腾讯的《穿越火线》《QQ飞车》,西山居的《剑侠情缘》,畅游的《天龙八部》,盛大的《热血传奇》《传奇世界》……都是“端转手”的翘楚。《王者荣耀》虽然不是改编自端游,但是模仿了《英雄联盟》;《绝地求生之刺激战场》更是典型的“端转手”。

在世界主要经济体中,中国是极少数在“PC互联网”尚未彻底普及时,就开始了“移动互联网”普及的案例。现在的中国主流用户,可以没有电脑,却绝不会没有智能手机。当欧美玩家还习惯于在游戏主机或PC端鏖战时,中国游戏市场早已成了移动端的天下。然而,过早、过快的“移动化”,带来了一个严重挑战:PC时代积累的经典端游产品,绝大部分已经移植到手机平台。等到端游IP彻底耗竭,手游行业又要去哪里找增长?

2018年,《传奇世界》《奇迹》等老牌端游再次被改编为手游;《魔力宝贝》这种十几年前的MMORPG也被搬上手机;资历最老的《石器时代》也开始了手游内测。我们估计,到了2019年,腾讯、网易两巨头总共只剩下十几个有号召力的端游IP尚待改编。等到《地下城与勇士》《魔兽世界》这些“千呼万唤始出来”的手游产品上线之后,“端转手”的红利就会彻底结束。与此同时,中国端游市场早已走了下坡路,不可能持续供应新的优质IP;海外优质端游也无法满足无休止的消耗。

不是所有端游都适合改编为手游。例如,暴雪的《暗黑破坏神》《魔兽世界》《守望先锋》一直坚持着买断制或时间收费模式,不一定能适应手机平台流行的内购收费模式,这就是《暗黑破坏神》手游公布之后欧美玩家并不领情的主要原因。手机平台的操作复杂度不够、存储空间有限,所以PC端和主机端的很多经典游戏可能永远无法改编为手游。即便是“吃鸡”游戏,在手机端的表现力也受到了严重限制。

更重要的是,经典端游改编手游的成功率正在下降、生命周期正在缩短,玩家的口味变得日益挑剔。2018年上线的“端转手”大型游戏中,《奇迹:觉醒》《魔力宝贝》《自由幻想》都只维持了1-2个月的热度,《传奇世界3D》《万王之王》甚至难以进入畅销榜前10,《战舰世界》《实况足球》等更是没有取得任何商业成功。现在,许多经典端游已经是第二次甚至第三次改编到移动端,而且创新元素越来越少——玩家还会买单吗?

“端转手”红利的耗尽,给许多二线游戏厂商判了死刑——它们几乎都是依靠一两款爆款端游或页游发展壮大起来的,当端游IP耗尽或者不再受玩家欢迎时,它们的生命周期也就结束了。对腾讯、网易等一线大厂来说,“端转手”这种成熟商业模式走到尾声,也会严重影响后续产品战略。总而言之,中国游戏行业还没有为这一天的到来做好准备。

所谓“IP经济学”,在游戏行业更像一个笑话

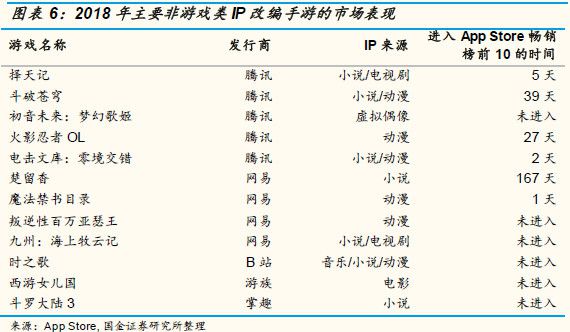

在手游市场,IP的作用究竟有多大?这个问题需要分情况讨论:端游IP的作用还是很大的,“端转手”是过去五年手游市场的主旋律,因为端游本来就具备成熟的玩法和数据体系;小说、影视、动漫等非游戏类IP的作用却很不稳定,失败率非常高。如果把端游IP排除在外, “IP经济学”在游戏行业就是一个笑话,从来没有成为行业发展的动力。

早在2014-16年,《芈月传》《琅琊榜》《三生三世十里桃花》等一系列失败的影视IP改编手游,证明“影游联动”是一个伪命题。在“影游联动”案例中,仅有爱奇艺发行的《花千骨》《楚乔传》、阿里游戏发行的《烈火如歌》取得了一些成功,但是也远远没有达到头部产品的高度。归根结底,影视和游戏是两种大相径庭的艺术形式,影视内容缺乏一套互动和数值体系;“影游联动”又需要让游戏赶在影视作品热映的时间上线,这就很难保证质量。现在,影视IP改编游戏的热潮已经过去了。

文学IP(尤其是网络小说IP)改编游戏也早已屡见不鲜,《诛仙》《斗罗大陆》都是典型案例。2018年,腾讯推出了国产网文改编的《斗破苍穹》和日本轻小说改编的《电击文库》,但是商业表现都不算很好。网易根据古龙武侠小说改编的《楚留香》算是近年来表现最好的文学IP手游了。在改编游戏方面,文学内容比影视内容的软肋更明显:不但没有互动和数值体系,而且缺乏现成的美术场景和人设,改编难度更大。

相比之下,动漫IP(尤其是日本动漫)改编手游的成功案例明显比较多,构成了近年来炙手可热的“二次元”手游市场的基础。B站发行的《FGO》、腾讯发行的《火影忍者OL》、阿里游戏发行的《航海王》……都进入过畅销榜前列。然而,动漫IP改编手游的失败率也不低——网易的《魔法禁书目录》《叛逆性百万亚瑟王》、中手游的《妖精的尾巴》都获得了日本顶级IP授权,却未能产生任何影响。事实上,由于二次元文化的“亚文化属性”,它的受众面注定不可能太大。即便是被视为二次元手游佼佼者的《FGO》,在中国的月均流水也只有1-2亿人民币。

2016年以来,“IP经济学”的神话在影视行业已经破灭,现在的主流影视作品在使用IP方面非常谨慎;2018年,游戏行业也逐渐意识到了“IP经济学”的不可靠。IP固然可以带来一些粉丝和话题效应,但是也制约了游戏开发的自由度;而且,热门IP都伴随着巨额的授权金,其数额甚至可能达到手游总流水的10%以上。总而言之,IP改编手游成为了一种性价比较低、成功率不高、带有诸多限制的选择,对手游行业的意义正在下降。今后,大概只有经得起时间考验的顶级IP仍能吸引手游厂商。

那么问题来了:在经典端游IP已经枯竭、非游戏类IP改编游戏的成功率偏低的情况下,游戏厂商要靠什么推出新的爆款?玩家的成熟度总在提升,他们对内容的要求越来越苛刻,对买量等市场推广措施的反应越来越小。2016-17年有《王者荣耀》,2018年有“吃鸡”,可是2019年呢?如果找不到下一个爆款题材或玩法,中国游戏市场的潜力是不是就耗尽了?这才是游戏行业最严峻的问题——比版号问题更严峻。

世界游戏行业的创新动力已经近乎枯竭

毫无疑问,过去几年,中国游戏厂商从世界同行那里吸取了很多养分。对国外的优秀游戏进行模仿,或者购买授权、改编,已经成为一种常见的商业模式。问题在于:世界游戏行业的创新动力也已经接近枯竭,能够输出到中国的养分越来越少。我们面临的是一场全球性的“游戏危机”——无论是腾讯、网易,还是EA、暴雪,以及索尼、任天堂,对于唤起玩家需求都没有什么新办法,对未来也没有清晰的战略。

第八世代,日薄西山的主机游戏市场

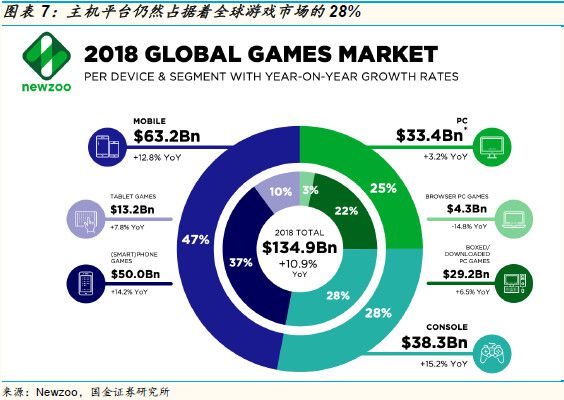

根据Newzoo统计,2018年,移动平台(包括智能手机和平板)占据了全球游戏市场的47%,主机平台占据28%,PC平台占据25%;看样子,在移动端玩游戏已经成为无可争议的主流。然而,这个数据没有体现全球各区域市场的巨大不平衡:移动游戏的强势地区是东亚、东南亚以及广大发展中国家;主机游戏的大本营是美国、欧洲和日本。我们估计,2018年中国和韩国的移动游戏收入总和就超过了250亿美元,相当于全球移动游戏收入的40%。在发达国家,主机游戏仍然拥有举足轻重的地位。

以美国为例,2018年,主机平台占据了游戏市场的46%,移动平台只占36%。美国玩家习惯于在主机上玩重度游戏,一线游戏IP几乎都以主机为大本营,动视暴雪、EA、UbiSoft等游戏大厂也以主机平台为主要收入来源。虽然近年来美国移动游戏市场也在发展壮大,但是并没有威胁到主机的统治地位,反而是PC平台逐渐被边缘化。在移动端,最流行的是SLG、RTS、休闲等不适合主机端的游戏,两者形成了互补关系。

所谓游戏主机,其实就是一台定制化的、批量生产的游戏专用计算机。与PC相比,主机价廉物美、标准化程度高,几乎不必进行系统维护,对玩家而言是“便宜省心”的选择。与手机相比,主机的运算能力明显更强、操作复杂度更高、可以在大屏幕上玩,能够提供更好的游戏体验。尤其是对于美国、西欧这样有“客厅文化”的市场而言,主机是唯一适合派对和合家欢场景需求的游戏平台。对于开发商而言,主机平台几乎没有盗版、硬件标准统一、玩家消费能力强,最有利于商业利益的最大化。

在历史上,游戏主机一直是整个游戏行业的创新源泉:1983年发布的任天堂FC主机让电子游戏真正进入了千家万户,《超级马里奥》《大金刚》《沙罗曼蛇》等FC游戏成为了现代动作、射击品类的开创者;1994年发布的索尼PS主机让游戏第一次实现“3D化”和“电影化”,《最终幻想7》开启了此后十多年的RPG盛世,《GT赛车》成为了当代竞速游戏的标杆;2006年发布的任天堂Wii主机则开启了体感游戏和“次休闲”游戏的时代,对此后的手机游戏市场带来了深远的影响……毫不夸张的说,现在的热门游戏品类、题材和玩法,大部分来自主机平台。

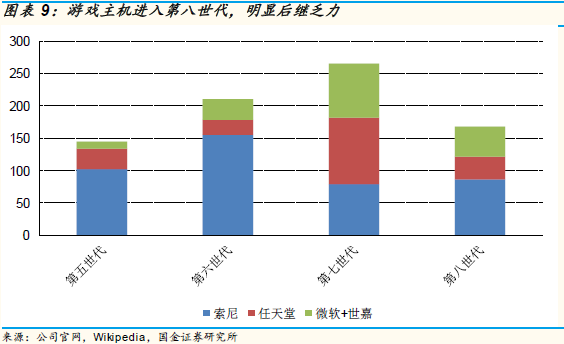

问题在于:主机本身可能已经日薄西山。游戏主机以5-8年为一个世代,我们目前正处于第八世代,而第八世代各大主机平台(索尼、任天堂、微软)的总销量不仅严重落后于第七世代,甚至落后于第六世代。虽然本世代还有1-2年才会结束,但是我们可以断言:这将是20年以来总销量最差、玩家基础最薄弱的一个主机世代。在软件方面,本世代也陷入了创新乏力的怪圈,我们很难找到划时代的新品类、新玩法或新题材。

主机平台的衰落,很可能意味着整个游戏行业陷入困境。而且,今天发生在主机游戏市场的事情,明天同样可能发生在PC和移动游戏市场。很多人认为,移动游戏平台的兴起导致了主机的衰落;这绝不是唯一的原因。我们认为,产品开发成本过高、内容同质化以及由此导致的玩家审美疲劳,才是主机市场衰落的深层原因。现在,移动游戏市场也面临着同样的困境。

过高的开发成本、同质化的内容、审美疲劳的玩家

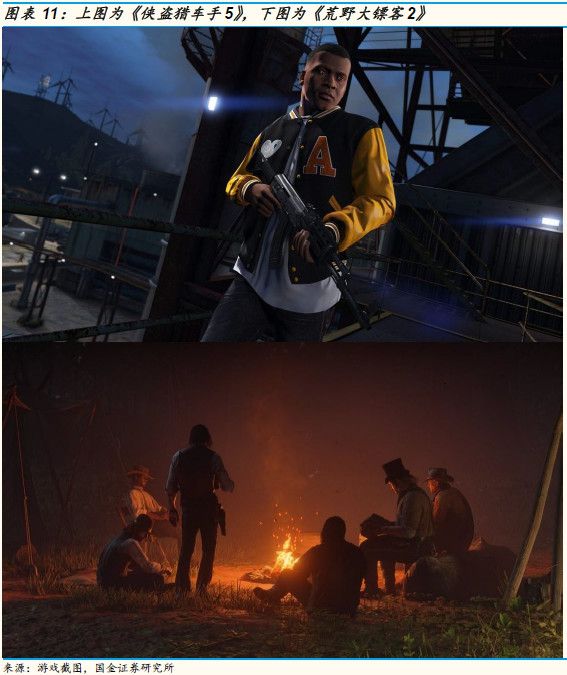

2018年10月,一款名叫《荒野大镖客2》的开放世界动作冒险游戏在索尼PS4和微软Xbox One平台同时发布,并且在一瞬间横扫了全球主要游戏市场。在两个星期之内,这款游戏卖出了1700万份;在年底的TGA颁奖典礼上,它获得了八项提名、四项大奖。数千万玩家沉浸在《荒野大镖客2》宏大的开放世界、刺激的节奏和逼真的美术场景中,专业媒体则盛赞它在技术、叙事方式和动画质量上取得的突破。整个市场已经很久没有见到这种“叫好又叫座”的作品了。

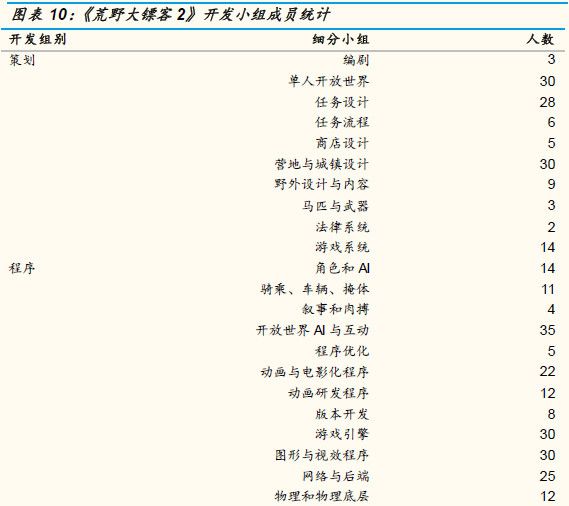

然而,《荒野大镖客2》绝不能为游戏行业指名未来;坦白说,它或许代表着一条自我毁灭的死胡同。看看游戏结尾字幕中的开发人员列表就知道:这部作品使用了130人的策划组、289人的程序组、328人的美术组、303人的动画组、67人的音频与电影化组、68人的多人游戏组,开发人员合计达1185人之多!其中还没有包括数量庞大的外包人员,以及测试、运营、商业推广、管理人员。要知道,中国许多二线游戏公司的总人数都没有达到1000人;我们估计腾讯、网易两巨头的游戏研发人员均在6000-8000人之间。换句话说,如果腾讯或网易打算开发一款《荒野大镖客2》体量的游戏,就要动用自己研发团队1/5的力量。

更令人恐惧的是,《荒野大镖客2》的开发团队非常复杂:马匹、武器和车辆都有专门的策划、程序和美术人员;游戏内的法律系统有专人设计;城镇、营地和水体都采用了单独的美术团队……如此繁复的分工,为人才培养和储备提出了很高的要求,也大幅增加了管理成本。而且,这款游戏的开发周期长达4年,这意味着项目组也要存续4年!现代游戏产品对人力、组织力的要求之高,已经远远超过一般人的想象。

在《荒野大镖客2》发布以前,本世代主机平台销售额最高的游戏是2013年发布的《侠盗猎车手5》;有趣的是,两款游戏都属于开放世界动作冒险品类,开发商也都是Rockstar. 根据官方披露的数据,《侠盗猎车手5》的开发成本为1.37亿美元;我们估计《荒野大镖客2》的开发成本至少达到4亿美元,是前者的3倍。相比之下,历史上制作成本最高的电影《007之幽灵党》也不过耗资2.5亿美元。这是一场无止境的军备竞赛,它让游戏厂商背上了沉重的枷锁:《荒野大镖客2》成功了,可是下一部呢?

为什么游戏开发越来越烧钱?因为对美术建模、特效、动画的要求越来越苛刻。如今的主流厂商无不标榜“游戏电影化”,就连网易开发的手游《楚留香》《明日之后》都以“电影化”为宣传卖点。为了让玩家看清游戏角色脸上的皱纹、头顶的发丝,需要花费成吨的钞票。悲哀的是,玩家永远欲壑难填——就算《荒野大镖客2》堆砌了328人的美术团队,还是有人抱怨其中的“马匹不够真实”。这种人力密集、资本密集型的产品开发,显然是不可持续的。总有一天,风险会集中爆发。

开发成本的高企、风险的集中,使得主流游戏厂商越来越不愿意冒险创新,而是停留在自己的“舒适区”里。例如,EA和UbiSoft醉心于基于经典IP开发“年货”,每部作品大同小异,甚至看不出改进;曾经以创新闻名的暴雪,已经2年多没有开发新IP,对经典IP后续开发的质量也不断下降;史克威尔艾尼克斯、世嘉、南梦宫万代等日系大厂无不醉心于旧IP的反复变现,甚至不惜毁掉有三十年历史的超级IP。每年暑期、圣诞节等热门档期,主机游戏商店里摆满了同质化的“3A大作”:第一人称射击(FPS)、动作冒险(AAVG)、体育竞技(SPT)、动作角色扮演(ARPG)……玩法卖点也无非是开放世界、多人联机、内部小游戏之类。最后,游戏产品的差异化仅限于剧情和美术素材。难道这就是玩家想看到的局面?

讽刺的是,游戏厂商的“不敢冒险”,恰恰在让自己承担更大的风险:因为所有厂商都缺乏创新,都拥挤在极少数品类和题材里,竞争的残酷性在加剧,赌注越来越高。为了说服玩家购买下一款3A大作,厂商必须堆砌更多的技术力量、投入更多的市场费用。结果,用户体验没有提高,市场需求没有可持续增长,大量的资源消失在毫无意义的恶性竞争中。

以上的恶性循环,正在中国手机游戏市场出现:开发周期2年以上、开发费用2亿以上的超级项目屡见不鲜,游戏厂商热衷于炫耀技术和视觉效果,动辄以主机上的3A大作为标杆,但是玩法、题材又严重缺乏创新。更严重的是,许多业内人士还没有意识到这是一条不归路,反而以为这是中国游戏行业“与国际接轨”“实现技术升级”的象征。人们往往从一个极端走向另一个极端,却没有意识到:昨天和今天可能都错了。

游戏的未来,是“第九世代”还是Switch?

无论是平台商还是软件商都承认:第八世代的主机市场已经陷入死气沉沉,问题在于如何改变?有两种截然相反的解决方案:第一种是按照正常节奏开发“第九世代”游戏主机,吸收硬件技术进步的最新成果,用更酷炫的画面、更宏大的场景去征服玩家。第二种是放弃“世代更替”的理念,甚至完全放弃技术升级,向轻量级、便携式游戏方向发展。

索尼、微软两大平台商,都选择了第一条道路。索尼的下一代主机——Playstation 5 (PS5)的硬件配置已经曝光,仍然采用AMD提供的x86架构,估计2019年底投产,届时将以4K分辨率、30以上的帧率为目标,相当于画面质量比本世代提高三倍以上。目前,尚不清楚PS5会不会采取全局光照技术;如果采取的话,无疑是进入3D时代之后游戏行业最大的颠覆。按照惯例,微软的下一代Xbox肯定会在同期推出。

事实上,索尼和微软过去几年非常重视硬件的升级,甚至不约而同地推出了游戏主机历史上空前的“半代升级”策略:2017年,索尼推出了PS4的升级版PS4 Pro, 微软推出了Xbox One的升级版Xbox One X,它们的定位都是“在原有的架构下,提高图形表现能力”。今后几年,两大巨头的竞争格局仍将是堆砌运算性能、提高分辨率和帧数,将电影级别的视觉轰炸进行到底。下一世代无非是本世代的自然延伸。

作为第三大主机平台商的任天堂则走上了第二条道路:推出一款具备较强的“移动功能”的主机,即2017年发售的Switch。名义上,Switch是“主机与掌机的结合体”;事实上,它更像是“主机与手机的混血儿”。与平板电脑类似的尺寸、触摸屏设计、可拆卸手柄、完善的联网功能、对社交和多人协作的强调……都让人想到了手机游戏。包括《王者荣耀海外版》在内的一些移动游戏,还真的开发了Switch版本。

在硬件配置上,Switch乏善可陈:采用ARM的移动架构,CPU主频仅有1.02 GHz, 内存只有4 GB,浮点运算性能仅达到PS4的60%。在4K游戏已经成为主流的今天,Switch的最高分辨率只能达到1080P,在移动模式下只有720P,甚至不如主流智能手机。任天堂显然是有意为之:在技术和财力上,它完全不可能与索尼和微软竞争,注定无法赢得视觉效果大战;所以,它只能另辟蹊径,创造一个“不以技术指标为核心竞争力”的细分市场。这也是第七世代以来,任天堂的一贯战略。

2017年,Switch首发销量大幅度超过市场预期,人们一度以为:游戏行业的下一个转折点近在眼前,或许任天堂将再次拯救这个行业!但是,进入2018年,Switch的热度明显下降,新游戏的发布频率也令人失望。大部分重度玩家仍然在对索尼PS5和微软下一代Xbox翘首以待;他们即便买了Switch,也只将其作为轻度替代选择。Switch是第一款不属于任何世代的游戏主机,但是索尼和微软仍将按照计划进入第九世代。这两条道路,哪个能为游戏产业带来光明的未来?或许,两个都无法带来?

下一次“雅达利崩溃”就在我们眼前吗?

在长达四十多年的游戏发展史上,影响力最大的单一事件无疑是1983年发生在美国的“雅达利崩溃”。由于游戏产品质量低下,营业收入曾经达到32亿美元的北美游戏市场,在短短的2年内几乎彻底消亡。直到任天堂横空出世,游戏行业才重新进入正轨。这次灾难使日本取代美国,成为接下来二十年全球游戏市场的创新引擎;它留给了我们深刻的教训。谁也不知道,中国手游市场是不是处在自己的“雅达利崩溃”前夕?

雅达利崩溃:差点将游戏市场从历史上抹掉

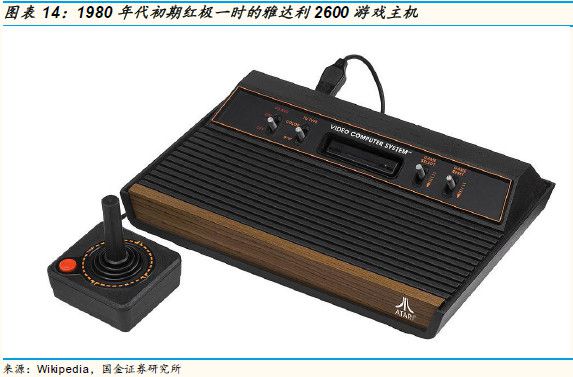

1977-1983年,是游戏主机历史上的“第二世代”。当时,PC游戏尚未兴起,移动游戏更是尚未诞生,游戏市场的主流是街机。街机并不是一种家庭娱乐形式,消费场景受到很大限制。1977年,雅达利公司开发的雅达利2600家用游戏机上市,直到1980年才在《太空入侵者》等杀手级游戏的助推下,赢得主流消费者的认可。在那个娱乐手段匮乏的年代,家用电子游戏成为了性价比最高、应用范围最广泛的娱乐产品。截止1982年,美国累计售出了1500万台游戏主机,其中大部分是雅达利的产品;飞利浦等家电巨头、Coleco等玩具巨头也纷纷进军主机行业。

1982年,美国主机游戏软件市场的规模达到了32亿美元,超过了个人电脑软件市场的规模。大批开发商涌进了游戏行业,它们笃信:市场足够大,用户足够蠢,即使开发出来的产品是垃圾,用户也会买下来!当时,游戏软件市场处于无序状态,谁都可以开发软件,谁都可以在渠道进行铺货。当时的媒体还不够发达,用户很难根据口碑去挑选产品;游戏开发技术和创意也都很不成熟,大部分产品千篇一律。1982年6月,雅达利主机平台总共拥有100款游戏;当年12月,这个数字飙升到了400款。

作为当时最大的平台商,雅达利对游戏发行毫无掌控,也没有兴趣去掌控。何况,当时的主机平台数量很多,在美国至少有4-5款流行的主机,更不要提数以百万计的跟风劣质主机了。1983年初,美国至少有100家主机游戏开发商,其中很多都是小作坊,甚至把竞争对手的产品换个名字就能上市圈钱。这种情况当然不正常,但是所有人都认为:离洗牌的那天还很远。1982年,雅达利CEO表示:总有一天,半数的美国家庭都会拥有游戏主机,届时游戏行业的泡沫才会破裂。直到今天,这个目标还没达到!

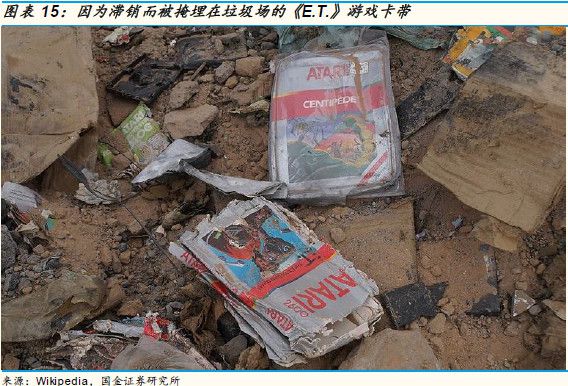

最终引发市场崩溃的,是1982年12月发布的《E.T.》。这是一款由雅达利开发、由同名电影改编的冒险游戏。《纽约时报》预测,既然电影很成功,游戏肯定也会成功——这大概是最早的“影游联动”。《E.T.》游戏是当年美国青少年最盼望的圣诞礼物,售出了150万份。可是,当用户真的玩到这款游戏时,就被它的粗陈滥造给惊呆了。而且,这款游戏的剧情与电影差距过大,几乎是顶了个名头而已。当时的媒体评论包括:“枯燥无味”;“图像质量很差”;“不可能有人玩通关”;“应该申请退款”……

游戏厂商总是低估了用户的智商,以为他们能接受任何劣作。但是,用户的耐心有一个临界点,一旦突破了底线,他们就会冷酷的撤回所有支持。1983年初,美国的零售渠道发现:原本人满为患的游戏货架,竟然无人问津了!作为罪魁祸首的《E.T.》,有大约300万份卡带被渠道退回,最终被掩埋在垃圾场。原价35美元的游戏卡带,现在被迫打折至5美元。平心而论,这不仅仅是《E.T.》的错,与它同期上市的《吃豆人》(注:不是后来红白机上的同名游戏)被多家媒体评为“历史上最差的游戏”。现在,电子游戏成为了“质次价高”的代名词,玩游戏简直愚不可及!

到了1985年,美国主机游戏行业实际上已经消亡,游戏软件市场规模只剩1亿美元,数十家游戏开发商垮掉了。绝大部分零售渠道决定永久性撤销电子游戏柜台。就连街机游戏都受到了影响——美国有15%的街机厅关闭了,幸存的街机厅平均收入下滑了40%。消费者的报复如此可怕,在短短三年内,埋葬了一个本来前途无量的行业。如果不是任天堂、世嘉等日本主机厂商进军北美,美国主机游戏市场可能永远不会复苏。

中国手游行业离“雅达利崩溃”还有多远?

在看完“雅达利崩溃”的历史之后,相信熟悉中国游戏市场的人,都会感觉脊背发凉:实在是太相似了!如今的中国,经济发展和人均收入水平与1980年代的美国相差不大。虽然过去三十年的软硬件技术水平都有巨大的进步,但是今天的中国游戏市场仍然酷似当年的美国。

游戏开发商、发行商、渠道众多:我们估计,2018年中国至少存在几千家游戏(包括端游、页游和手游)开发商、几百家发行商和几十家主流渠道。虽然腾讯、网易两巨头占据了中国游戏发行市场的65%以上,但是剩下的市场呈现四分五裂之势。在手游渠道方面,苹果平台只有一个App Store, 安卓平台却有数十个应用市场,也是四分五裂、良莠不齐。

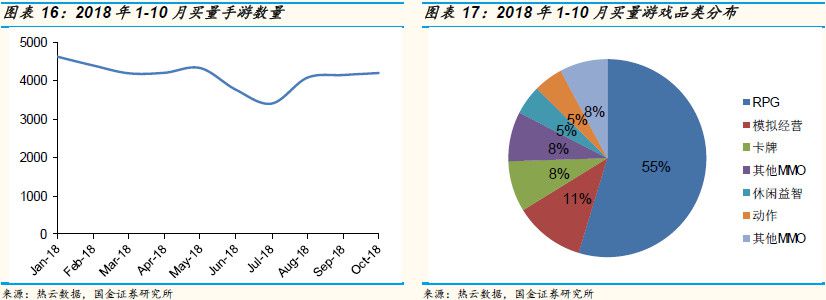

游戏产品数量巨大、高度同质化:众多的开发商,意味着数量巨大的产品。根据热云数据统计,2018年1-10月,在国内广告渠道有买量投放的游戏,每个月都超过3000款,最多的时候接近5000款!如果不是版号暂停,影响了新游戏发行节奏,以上数字还会进一步膨胀。与此同时,这些游戏的品类却高度同质化:大约有55%的买量游戏属于RPG品类;模拟经营、卡牌、其他MMO、休闲益智和动作游戏总共占据26%;剩下所有品类的游戏一共只有8%。虽然游戏厂商一直在喊“新玩法、新赛道”,玩家却很难找到创新,RPG等经典品类内部的创新也很少见。

换皮游戏、低质量抄袭游戏大行其道:所谓换皮,就是把一个成熟手游的名字、界面、美术素材换掉,实际玩法毫无差别。“传奇系”是换皮的重灾区,网上随处可见的“一刀99级”“挂机打装备换钱”等广告词,对应的都是模仿“传奇”玩法的手游,其中有的根本没得到授权。除了明目张胆的换皮,也不乏赤裸裸的抄袭、蹭流量,这类低质量游戏是买量渠道的重要广告主。就连腾讯这样的大厂也热衷于“换皮”——2018年11月发布的《红警OL》,其实就是《乱世王者》的换皮。游戏行业的有识之士意识到了换皮、模仿、抄袭的危害,但是大部分人仍然认为:换皮等低质量游戏是专门供给“低端玩家”的,他们反正不在乎游戏质量。

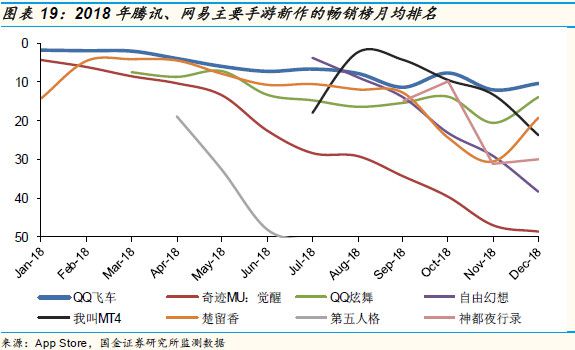

玩家出现审美疲劳,商业化面临瓶颈:2018年,游戏行业面临的最严峻问题还不是版号暂停,而是头部游戏生命周期的缩短。例如,在腾讯发行的新游戏中,只有《QQ飞车》的App Store畅销榜排名比较稳定;《奇迹:觉醒》《QQ炫舞》《自由幻想》《我叫MT4》……衰减速度都很快,甚至沦为“一波流”。网易的情况也不算好,新游戏里只有《楚留香》在畅销榜前列停留了半年以上,被寄予厚望的《神都夜行录》仅仅保持了两个月的热度。虽然手游产品的生命周期本来就不长,但是在历史上,主流发行商还是经常能推出“常青树”产品,连续1-2年位居畅销榜前列的不在少数。现在,即便是集中了优质资源的头部产品,生命周期也越来越短了。

除了生命周期缩短,头部游戏的变现能力也在萎缩。我们估计,2018年3月以后,畅销榜排名第3-4位的游戏,月均流水仅有4亿左右;排名5-7位的游戏只有2-3亿。《火影忍者OL》《神都夜行录》等大作,如果在2017年发行,首月流水很可能突破8亿,但是我们估计实际流水均在4亿以下。当然,“吃鸡”游戏持续占领玩家时长,对所有其他游戏都构成了冲击;但是三季度以后,“吃鸡”的热度已经下降,头部游戏的变现能力还是没有显著恢复。其实,这就是玩家审美疲劳的体现。

2018年底,整个游戏行业沉浸在“版号即将恢复”的喜悦之中。然而,版号恢复不能改变游戏产品供大于求、同质化率高、玩家审美疲劳的现状,反而会让问题加剧:堆积了大半年的数千款良莠不齐的游戏,可能在短时间内冲进市场,进一步削弱玩家的耐心。如果严格的审核能够淘汰一批换皮、抄袭、涉嫌黄赌毒的游戏,倒是有可能帮助游戏行业提升品质。总而言之,游戏行业最大的问题不在于监管,而在于自身。

任天堂拯救了全球游戏行业,谁拯救中国游戏行业?

平心而论,中国游戏行业的状况还没有“雅达利崩溃”前夕那么坏。首先,绝大部分手游大作都采取“免费下载,道具内购”模式,玩家若不喜欢,完全可以不付费,不容易产生“上当受骗”的感觉。其次,现在互联网媒体非常发达,尤其是社交媒体,让玩家可以通过口碑效应选择游戏。再次,移动游戏的开销对主流消费者来说不算太高,不像1980年代的主机游戏,200-300美元的硬件价格、35美元的软件价格是一笔沉重的负担。最后,许多游戏厂商意识到了内容的重要性,一直在努力提升内容质量。问题在于:如何尽可能避免“雅达利崩溃”的到来?

1985年10月,当美国游戏市场处于灭绝边缘时,来自日本的任天堂进入了北美市场,扔出了著名的红白机(在日本称为FC,在北美称为NES)。早在1983年,任天堂就在日本发布了红白机,并成为了亚洲的游戏霸主。可是,美国零售商还是抱着深深的不信任:在消费者心目中,游戏主机已经臭名昭著,如何说服他们购买来自日本的产品?著名的《电子游戏》杂志甚至宣称:“美国游戏市场已经消失了,这将是任天堂的失算。”

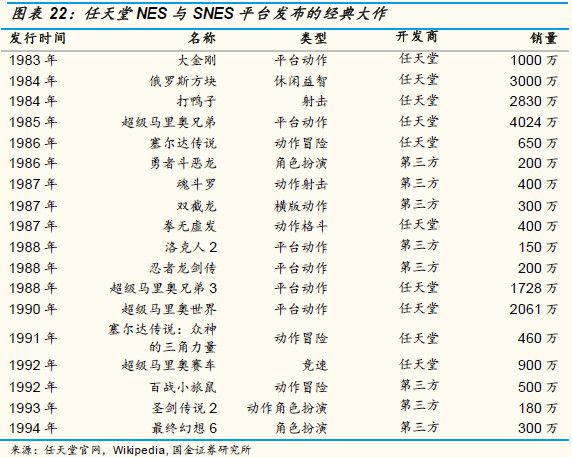

所有人都失算了,任天堂成功了。1988年,任天堂游戏卡带的销售额超过了全球个人电脑软件的销售额;到了1990年,30%的美国家庭、37%的日本家庭都拥有任天堂游戏主机。最后,任天堂NES主机在美国卖出了3400万台,在全球合计卖出了6200万台,其中尚未计入数以千万计的盗版主机。NES游戏卡带的总销量可能超过了5亿盘,包括盗版在内可能有10亿盘。游戏行业不仅活过来了,还被赋予了新的生机。1990年,性能更强的SNES主机上市,使得任天堂对全球游戏市场的统治延续到1995年——后来任天堂如何被索尼击溃,则是另一个故事了。

任天堂拯救游戏行业的方法很简单:通过优质的自研内容去控制渠道,通过控制渠道去催生更多更好的第三方内容,从而形成良性循环。早在街机时代,任天堂就在游戏内容开发上具备丰富的经验。在NES主机发布初期,任天堂陆续推出了《大金刚》《俄罗斯方块》《打鸭子》《超级马里奥兄弟》等自研游戏,它们几乎都成为了各自品类的开创者,可玩性远远高于同期的竞品。依靠这几个“杀手级”游戏,NES站稳了脚跟,成为了家用游戏机的代名词。现在,任天堂拥有足够的话语权,全面控制了游戏发行,它对开发商的要求是:你只管开发优质内容,其他都由我负责。

首先,任何第三方想在任天堂平台开发游戏,都必须事先获得任天堂的许可,就连上市日期都由任天堂决定。其次,任何开发商原则上一年内只能有5款以内的游戏上市,最大限度地杜绝粗陈滥造。第三,游戏卡带的生产、发行、渠道铺货均由任天堂控制,如果出现滞销,任天堂也不承担责任。最后,任天堂可以随时对开发商进行指导,甚至撤销授权。对此,许多开发商苦不堪言、怨声载道。然而,若能满足这些苛刻的条件,就获得了任天堂的“质量保证”,也即获得了玩家的认可。

在十二年的漫长统治之中,任天堂NES和SNES平台诞生过无数佳作,也诞生过一些平庸之作,但是几乎没有诞生过像《E.T.》那样毁灭性的劣作。每个父亲都知道,购买任天堂卡带作为给子女的圣诞礼物,是值得放心的;每个玩家都知道,尝试任天堂游戏的风险远远小于尝试其他平台的游戏。我们可以说:任天堂是一个“善意的独裁者”,它统治渠道、压迫开发商,最终是为了把优秀的内容带给消费者。“内容为王”刻在任天堂的基因里,直到今天,它的游戏仍然以“好玩 ”著称。

无论“雅达利崩溃”会不会在中国发生,谁能在中国扮演任天堂的角色,提高玩家对内容的满意度,将游戏行业带入一个新时代?是腾讯吗——那个热衷于模仿、擅长导流和运营、从来不以内容创新见长的腾讯?是网易吗——那个对渠道缺乏控制、开发内容就像刮彩票、运营方面存在诸多瑕疵的网易?是手机厂商吗——在游戏发行领域耕耘多年、毫无建树的小米,或者对涉足游戏内容毫无兴趣的华为?是其他互联网巨头吗——花费巨资建立游戏事业群可是迄今尚无建树的阿里,直到现在才姗姗来迟进入游戏发行领域的今日头条,还是一直在游戏方面不温不火的爱奇艺?

不管硬核玩家如何鄙视腾讯游戏,不管腾讯的自主创新能力强不强,不管腾讯的流量基础是否已经见顶回落,我们必须承认:如果中国游戏行业要有一个“任天堂”式的救世主,它只能是腾讯。我们甚至看到,全球游戏行业都指望着腾讯发挥更大的作用——输出资本也好,引进产品也好,在生态系统上进行合作也好,腾讯即便品牌形象存在争议,仍是救世主的第一人选。问题在于:它大概还没准备好当救世主。

未完……

(本文仅做参考,不作任何投资建议)

来源:互联网与传媒娱乐怪盗团

原地址:https://mp.weixin.qq.com/s/22Da6IEZeEXwBzR3ZQ40BQ