一、 前言

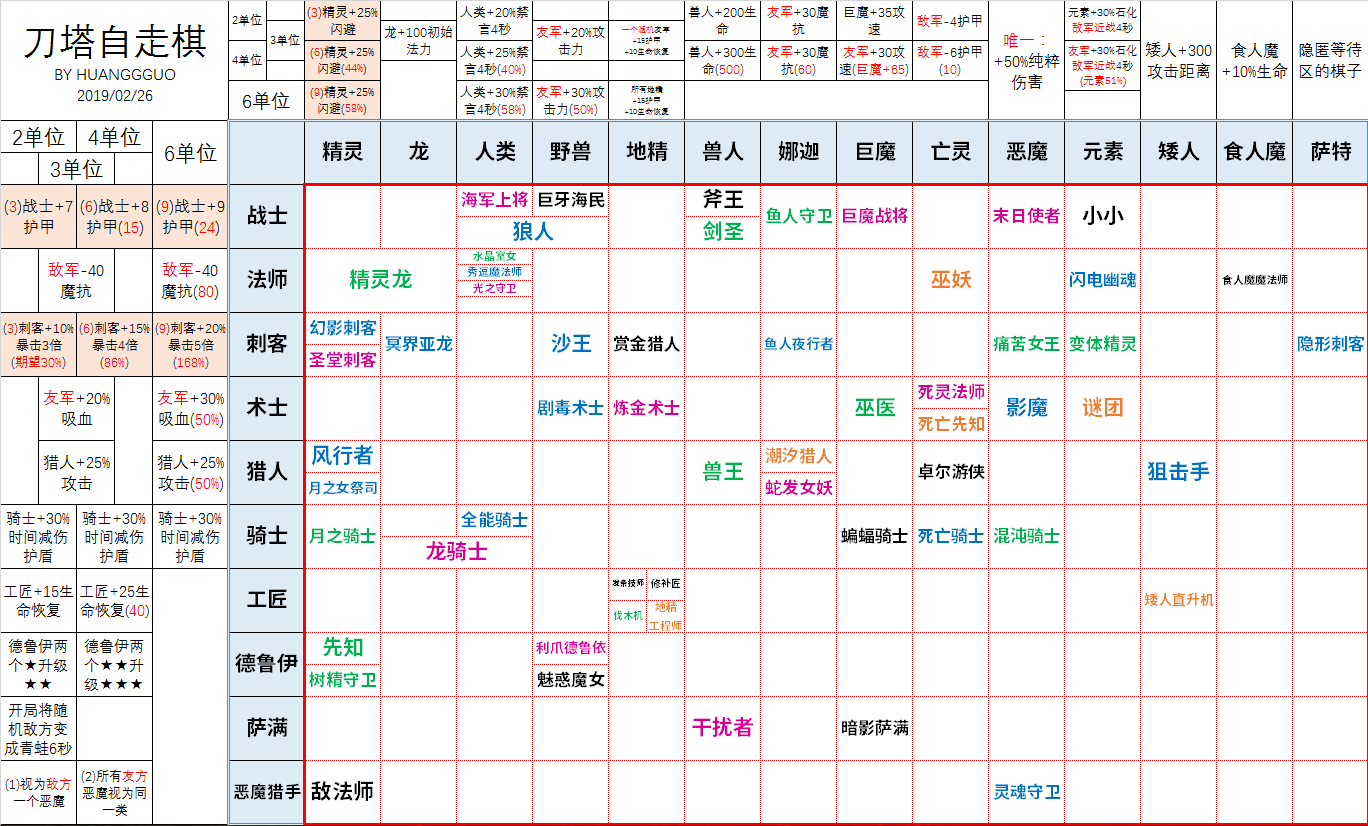

自走棋的火爆离不开DotA2平台的助力、也离不开直播平台的推动,抛开这些常规操作不谈,一款设计精良的游戏也许会被市场埋没,但一款口碑和市场双丰收的作品,必然有着先进的设计理念。自走棋的游戏体验以“高随机性”著称,那么自走棋成为爆款这件事本身又有多少“随机性”呢?

透过现象看到本质:一款游戏火爆的部分原因是它的可玩性,可玩性则来源于设计者的精心设计,而设计方法和思路则靠的是其背后的设计理念作为支撑。兵法所谓“正合奇胜”,今天我们就来探讨一下自走棋的“奇”在哪里。

【注1】 本文共1.8w字,数据表格10张,图片11张。

【注2】 本文主要内容为《自走棋》的设计解构与逆推反拆,不涉及运营、营销和传播相关问题,只讨论游戏策划与设计的相关内容。

【注3】 文中涉及的部分游戏体验和可玩性,有极低的概率可能是设计团队自己也没有预想到的,但是这并不妨碍这些“可玩性”成为《自走棋》成功的部分因素,因此依然具有分析价值(游戏史上比较著名的类似例子是文明系列中的“甘地的核战争倾向”)。

【注4】 关于游戏的核心玩法、机制和各系统的设定,可参见游资网文章《刀塔自走棋简单分析》和知乎问题“《刀塔自走棋》怎么玩?”中的回答《没玩过也能看懂的刀塔自走棋攻略》。除特殊情况外,本文将不会再介绍游戏内各系统的设定细节等公开存在知识,而将着重于分析“创作团队为什么这么设计?”、“该设计能为玩家提供何种游戏体验?”、“该可玩性的成功之处是什么?”、“与竞品游戏的对比如何?”等相关问题。

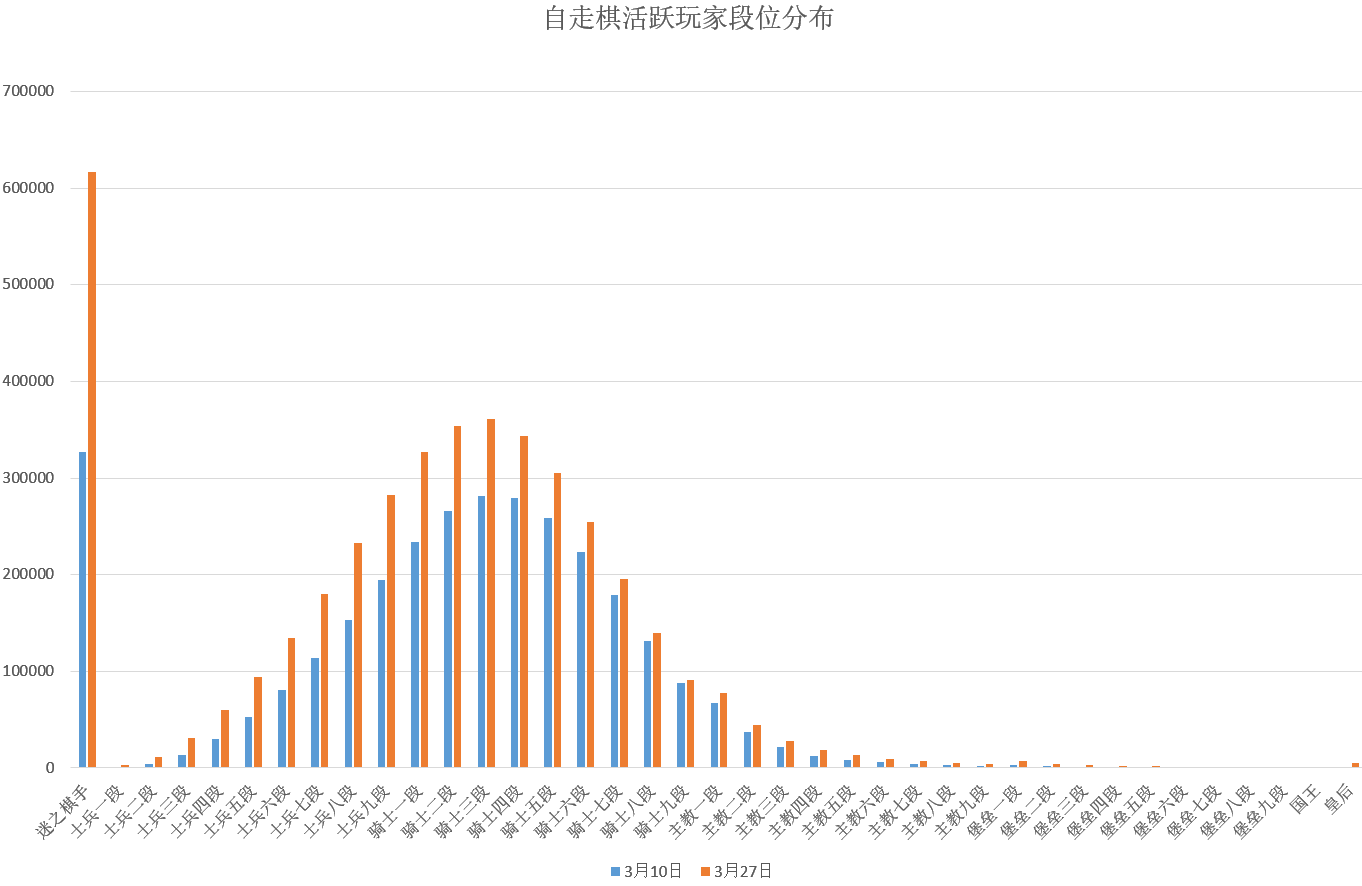

【注5】 自走棋的简要游戏流程图如下:

二、 设计理念和亮点的一句话描述

自走棋的核心玩法可拆分为4个主要模块:

这4个核心模块都或多或少承袭自之前曾风靡一时的几款war3的RPG地图(战三国、忍法战场、宠物小精灵防御战),但巨鸟团队对这些玩法进行了调整和微创新,并将各部分以适应现代玩家习惯的方式融合在了一起,实现了“玩法改良”+“组合模式的创新”。

在游戏发展史上,有很多成功的例子通过“组合模式的创新”开创了某种游戏类型的新纪元:饥荒(生存+建造+Roguelike)、皇室战争(简化RTS+卡牌)、守望先锋(FPS+MOBA)、刺客信条4黑旗(RPG冒险+海战)等。另外,很多爆款游戏就是在具备一定玩家数量和簇拥群体的“沃土”上,通过对现存的“好玩但不成熟”的同类型游戏进行改良,最终一举成为该类型游戏的“完全体”和“模板”,比如绝地求生。

设计团队在项目初期,一般会为游戏的整体设计制定了几条基本的设计理念,并在策划和开发过程中严格贯彻和完善这些理念,因此也形成了这款游戏的设计亮点。以下是个人总结的自走棋设计理念和亮点,并在后文中进行详尽分析:

(一) 分布式的细节规则设计

(二) DBG + 开包抽卡系统 + Roguelike

(三) 当“大逃杀”遇上“小概率随机事件”

(四) 让玩家更直观的感受到“风险和收益”

(五) 经济系统、资源转化、升级贬值

(六) 满足每一种玩家

(七) 其它细节亮点

1) 公共牌池博弈与自适应平衡

2) 攻守机制的复用

3) 节奏变化、爆点频发、张弛有度

4) 将多种非强制性操作压缩在30秒之内

5) 棋子在受击、攻击、释放技能时,会增长技能条进度

6) 搜卡的高反馈强度

三、 逐条拆解与分析

(一) 分布式的细节规则设计

| “分布式的细节规则”设计思路的简要概括 | |

设计目标: | 既能实现简单上手,又能保证策略深度。 |

实现方案: | 将各项规则细节分布式的、并联的、松散的平铺在机制中。 |

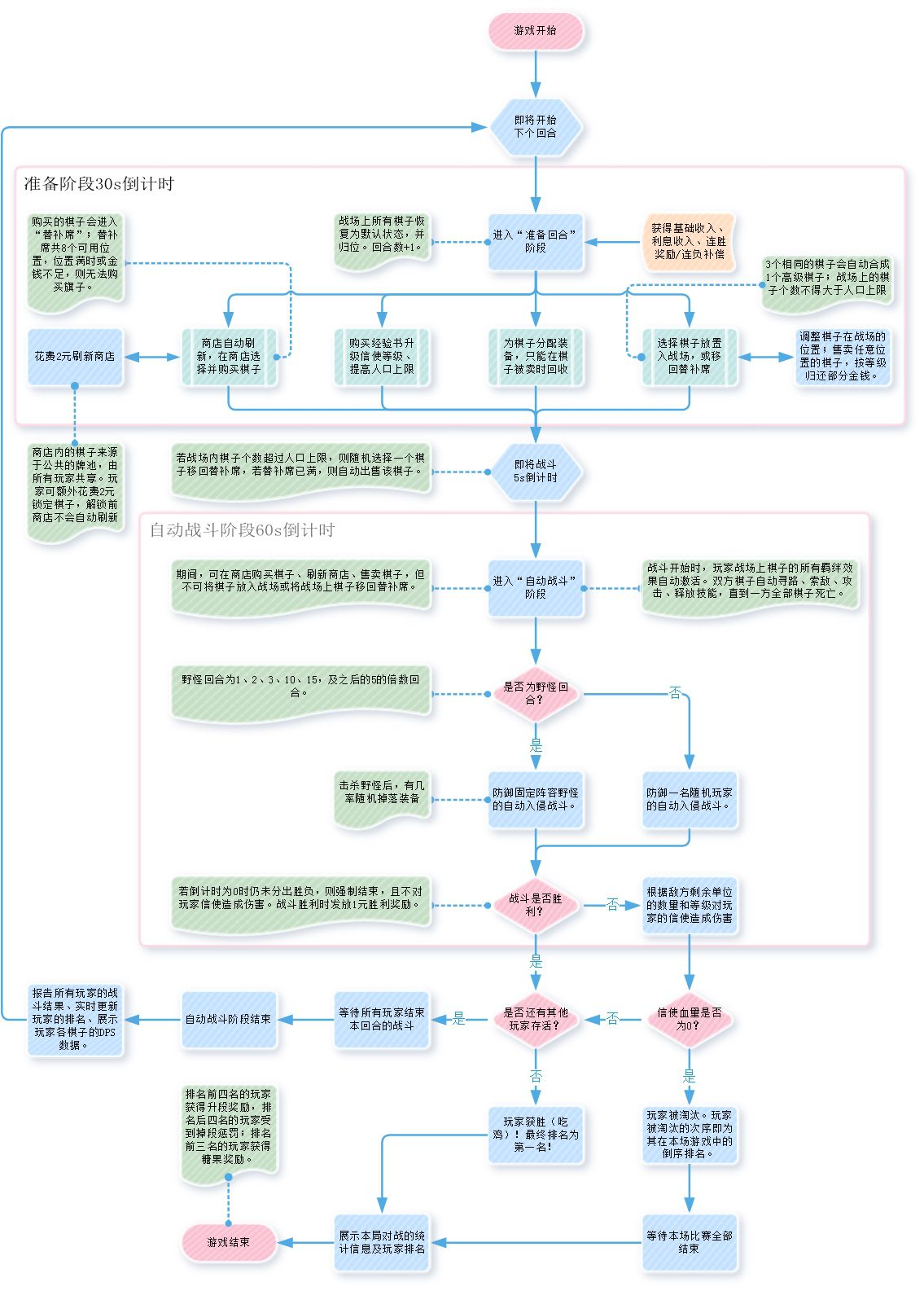

备注解释: | 种族和职业的羁绊是自走棋核心玩法中非常重要的一类细节规则设计,将所有该类规则组成一个“规则表格”(如下图)后,可以发现:棋子之间、羁绊之间是彼此平等的,互相之间没有前置关系,也没有意义轻重之分,呈现出一种分布式的关系。 |

实际效果: | 1) 上手简单:机制简约清晰,新玩家在几分钟内就能get到核心玩法,且只需选择其中几个棋子(对应几个职业和种族)即可切入游戏,而无需对整个表格上错综复杂的关系有整体认知。 2) 策略深度和广度:随着段位的提高,影响玩家胜率的不再是玩家对单一套路的掌握程度,而是对所有套路的熟悉程度、转型时机的把握、随机应变的能力,考验玩家对整个系统的综合理解力,上手简单并未影响策略的深度和广度。 3) 助力版本更新:该系统框架为高频率的版本更新提供了可能,一来不会显著增加新玩家的学习成本(仍然只需选择几个点切入即可),二来又能够给老玩家带来新的全局体验。 |

“分布式”一词可参考百度百科“分布式系统”,一般与集中式系统对比。

在自走棋中,“分布式的细节规则设计”指的是,游戏中将各个棋子之间的职业羁绊和种族羁绊分布式的、并联的、松散的平铺在机制中(如下图所示),不在同一行或同一列的棋子之间没有直接的联系,各个棋子之间、各个羁绊之间都是平等的关系,玩家了解一项细节规则时不需要已知其它规则的前置知识,虽然每一项都有其各自的特殊设计,但任一项的改变都不会对其它项造成明显的影响,整个系统呈现出一种分布式的状态(与之相对的是集中式设计,大量的规则细节以分层的、串联的、有深度的方式呈现,比如天赋树/科技树、生存类游戏中的建造顺序,几乎每一项规则都被前置规则所约束)。

在游戏过程中,玩家的游戏经验是分块积累的、随机积累的,没有固定的顺序和要求,有的玩家先接触的是“地精三法”阵容,有的玩家则先尝试了“骑士三龙”的套路,二者在对游戏深入理解的进程上没有优劣之分,且都是游戏核心玩法的重要组成部分。但若玩家想要全面提高技术水平,则需要将各个区块的经验进行融会贯通,尤其是涉及到玩家需要根据场上的对阵局势对自身阵容进行调整和转型等操作时。

在近些年的一些爆款游戏中,有许多分布式设计的影子,比如皇室战争的各个卡牌、彩虹六号的各个探员、文明系列的各个国家、moba类游戏中各个英雄、大逃杀类游戏地图中的各个区域等等,他们均为新手玩家提供了简单易行的切入点,也为资深玩家提供了不错的策略深度。但自走棋的分布式设计与这些游戏体现出三点不同:

以下是关于“分布式的细节规则设计”的三个优点(上手简单、策略复杂、易于更新)的详细分析:

1) 上手简单

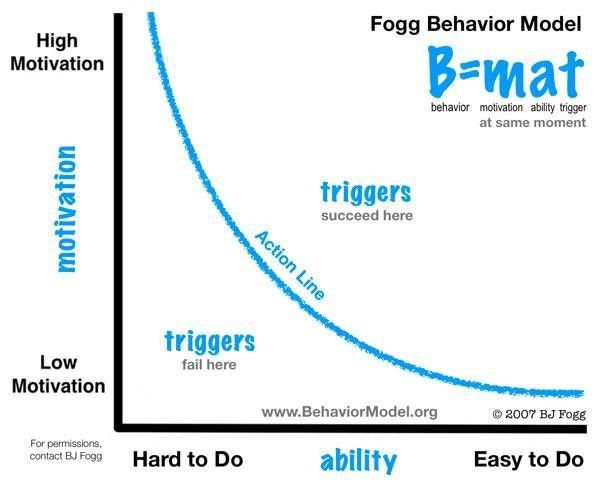

“行为设计学”掌门人、斯坦福大学教授BJ Fogg提出了行为产生的“三个要素”(B=mat):动机Motivation、能力Ability / 成本Simplicity、触发因素Trigger。同时他指出,其中最重要的因素是第二点,即“降低用户执行行为时所需具备的能力门槛、所需付出的使用成本”。在游戏设计中,即为降低游玩所需的操作和理解能力门槛、降低玩家的规则学习成本。

举个新手玩家初玩自走棋时的一般性例子,玩家只需从羁绊效果表格中选择1~2个格子,然后以此为基点进行展开,就可以自然的形成自己的阵容规划,进而指导后续的选牌策略。比如,假设某新手玩家随机抓到了先知或树精守卫,进而选择了对应的德鲁伊和精灵相交的格子(如图表所示),然后玩家从此点展开,继续寻找并购买其横行和纵列的其它棋子(精灵种族、德鲁伊职业),就能实现德鲁伊的职业羁绊(跳费合成)和精灵的种族羁绊(闪避加成),进而迅速提高自身的战力。

在上述新手玩家熟悉游戏机制的例子中,分布式设计为玩家提供了可随机切入游戏的接口,玩家可以以任意一个随机购买到的棋子作为切入点,分区域的、逐步的了解核心机制中的各项规则细节,玩家可以在完全不了解其它羁绊效果的情况下,就能顺利的完成前几局游戏,在自动战斗和随机性的作用下,可能还会取得不错的成绩。甚至只知道一个套路的玩家,也有可能吃到鸡。

从游戏反馈方面来说,分布式设计鼓励玩家进行探索、冒险和尝试,去了解平铺在游戏中的各项规则细节,玩家在探索过程中不会因尝试失败而得到明确的负反馈,但若尝试成功则会得到正反馈(羁绊效果激活)。

在分布式设计的总体框架下,策划团队使用如下几项设计,进一步降低游戏的准入门槛和玩家学习成本:

2) 策略的深度和广度

对一般的游戏设计来说,单纯的做到上手简单并不是难事,难的是同时还能做到不影响策略的深度和广度。

分布式设计能够很好解决策略深度和广度的问题,在dota2本体中,随着英雄数量的逐渐增多,游戏的策略深度和广度以指数型提高。尽管目前自走棋中的英雄数量还不足60个、可用的成型套路也不超过10个,但在大量以“恰烂分”为主要目的的中高段位对局中,玩家的最终阵容大多是非完全体或者四不像阵容,可见分布式设计对自走棋策略性的贡献是相当可观的。

结合游戏核心机制的各种设计,我们将策略维度划分为12个大项(其中有6项与分布式设计有关):

游戏的随机性和玩家间的制约关系,使得对局过程看似简单、实则充满了变化,玩家想要获得稳定的高胜率,需要熟悉各个套路的优势和弱点、对战局的整体把控能力、随机应变的能力。

3) 分布式设计框架与高频更新

高频率的迭代和更新,是卡牌类策略游戏的生命线,设计者需要不断的给玩家带来新鲜感、不断损耗玩家已经积累的游戏经验(要让玩家感受到自己还有可进步的空间、游戏还有可探索的内容)、不断修正游戏的平衡性问题(一方面是游戏本身数值导致的,一方面是玩家开发能力导致的),对“版本环境”的优化,不仅要考虑到平衡性、更要服务于玩家的游戏体验(比如初期的鱼人刺客就是一个典型)。

在分布式设计的框架下,游戏能够很好的支持高频率的版本更新和内容扩充。一方面,随着英雄、种族、职业和羁绊的增多,游戏的复杂度不会显著的上升,新玩家依然只需选择几个切入点,然后进行展开即可;另一方面,老玩家也能敏锐的感觉到版本更新带来的环境变化,从而得到有新鲜感的游戏体验。

(二) DBG+ 开包抽卡系统 + Roguelike

不管是有心还是无意,自走棋在设计上都从DBG和Roguelike类游戏中汲取了重要元素和核心机制,同时也自然的继承这两种玩法的优点和乐趣。另外,自走棋将卡牌类游戏中常见的“消费开包系统”与这二者的设计框架相融合,为玩家带来了集“抽卡、收集、构筑、冒险、对战”于一体的游戏体验。

1) DBG(DeckBuilding Game,近期代表作为杀戮尖塔和月圆之夜)

尽管不是原创玩法(继承自战三国),但自走棋在游戏流程上与DBG类卡牌游戏有非常多的共同点:

DBG游戏的核心乐趣在于玩家能够在游戏进程中感受到自身的成长,而且成长中的每一个环节都体现着系统随机性与玩家选择权的互动;另外,每一次重新开始,都意味着玩家可以选择一个新的发展方向。

自走棋通过“DBG收集+随机池选择”这一组合设计引导玩家产生“胜可骄但败不馁”的心理情绪。

首先,玩家提升自身战力(卡组强度)最主要的两个途径为“单个棋子的升级”和“整体阵容的成型”,这两个途径都需要玩家从随机抽卡中进行一次次的选择。

综合这两方面因素,假设玩家位于符合自身水平的段位,则有以下推断:

玩家会因自己的实力而产生荣耀感,却不会因为运气不佳而产生挫败感,这就是通过“DBG收集+随机池选择”的设计实现了“胜可骄但败不馁”。

另外,在TCG/CCG类卡牌游戏中,是难以实现上述效果的。无论是万智、炉石还是昆特牌,套牌的构筑都是玩家在赛前自行完成的,所以比赛中的随机抽卡一旦出现不顺,玩家无法将局面的劣势与自身的静态构筑水平完全割裂开,即无法做到“完美甩锅”,自然会产生挫败感(昆特牌尤甚)。

2) 对局内的开包抽卡

自走棋把卡牌游戏中常见的“消费开包系统”植入到每一回合的对战中,该系统自万智牌诞生的20年多来,一直经久不衰,在无数款游戏中持续刺激着一代代玩家的消费欲望。在炉石和刀牌等卡牌游戏的竞技场和轮抽模式中,大多数玩家认为最有乐趣的环节就是选牌的过程,自走棋将其植入对战并作为对战过程中收集卡牌的重要手段,既是对artifact的局间商店系统的一种延伸,也是与自身棋子系统完美融合后的一项创举。

第一,开包抽卡与羁绊系统的结合,能够让玩家自发的设立目标。当游戏进入中期阶段时,玩家的手牌一般已经初具雏形,这时玩家就会开始对阵容进行一定的规划和预设,同时自发的为接下来的开包抽卡设立明确的目标,比如“在第21回合时大量抽卡,争取刷出一张船长,将它升到2星或者凑出3战士的羁绊效果”。由于阵容总有进一步优化的方向,所以这种“自发设立目标”的行为,会贯穿整个游戏进程,玩家乐此不疲,这也是自走棋最主要的魅力之一。

第二,相对于传统的开包过程,自走棋的战场内开包更具有多样性和策略感。玩家抽到的卡牌的价值不仅取决于其自身的技能和数值,还取决于它对玩家既定阵容套路的贡献程度,这个特点降低了开包过程的同质化体验,玩家开包不是为了追求最强的牌,而是为了找到最合适的牌。实际开包过程中也的确不存在最优的选择策略,需要玩家根据自身阵容进行随机应变。另外,由于游戏中利息机制的存在,玩家也时刻要在开包和存钱赚取利息之间做出取舍,成为一个重要的策略维度

第三,各类棋子的出现概率设计合理。稀有度越高的棋子在公共牌池中总个数越少、出现概率越低、价格也越高,既符合开包的常见设定和趣味点,又能一定程度上限制战力高、资金多的玩家进入正反馈循环。

第四,玩家合成3星棋子时兴奋度和满足感较强。由于公共牌池的存在,玩家凑齐并合成3星棋子的概率非常低,而且在合成过程中需要长时间占用至少3个手牌位,另外,3星棋子还拥有强力的数值属性和炫酷皮肤。所以,玩家在开包得到关键牌并合成3星棋子时的快感并不低于获得一回合小局胜利的喜悦。

第五,正反馈总和远远大于负反馈总和。如果把小局的输赢当做是概率各占50%的正负反馈的话,那么除此之外,每位玩家在合成棋子和凑齐阵容时都享受到了额外的正反馈,也即:所有玩家的正反馈总和远远大于负反馈总和。

3) Roguelike(近期代表作为以撒的结合和元气骑士)

如果说自走棋穿着名为DBG的外套,那么在它身体里装着的一定是一颗名为Roguelike的心。我们先来看一下2008年的国际Roguelike发展会议对Roguelike类型游戏下的定义(著名的“柏林诠释”,见百度百科)与自走棋的相似之处:

自然的,自走棋也继承了Roguelike类游戏的乐趣和可玩性:玩家在每一局的经历都与众不同、不可复制、不可重温;玩家能够在一次次的失败中学习到提高胜率的技巧,同时也在一次次尝试中通过各种选择表达了自我风格。

最重要的是,每一次游戏开始时,玩家都不知道将会遇到什么样的敌人、自己将会使用什么套路、套路是否能成型,一切对玩家来说都是未知的,但又都是玩家熟悉的,而且每一个从未知到实现的过程,又都是玩家通过自己的选择一点一点积累起来的。

(三) 当“大逃杀”遇上“小概率随机事件”

大逃杀类游戏的一大重要特点,就是最终赢家的成就感和体验要超出一般游戏很多倍,这种独一无二的魅力成就了绝地求生、堡垒之夜和APEX。市场的认可度说明了当代玩家对游戏类型的选择倾向性,这种倾向性也再一次在自走棋上得到验证。

不过,单单一个嵌套在卡牌/棋类对战游戏中的大逃杀玩法,远远不足以吸引玩家的眼球和兴趣,这背后一个更重要的创举是将大逃杀与随机性紧密的结合在一起。同样,这也是设计团队所说的灵感来源——麻将的精髓:在一定规则之下,对具有特定形式的小概率事件的发生进行奖励。

1) 大逃杀玩法

虽然继承自战三国(战三国的作者在2014年就将大逃杀的玩法融合到RPG地图中),但自走棋非常完整的保留了这一套车轮对战系统。我们可以说这是一种借鉴,但是以巨鸟工作室多年的RPG地图开发经验来说,我们完全有理由相信他们有能力对这套系统进行完善和改进,但是他们并没有这么做,说明在项目进行过程中,团队就已精准的把握到了玩家对大逃杀玩法的喜爱程度并未降低。大逃杀玩法的优势和特色,这里不做赘述。

2) 小概率随机事件

自走棋设计的一大创举,就是把小概率事件的发生作为玩家获得胜利的一个必要条件(如同目前主流普通玩家口中流行的一句话“天胡才配吃鸡”),虽然这种设计的原型思想依然来自战三国,但自走棋团队对其进行了较大幅度的改进,重点突出了“玩家的选择”在促进小概率事件发生上的作用。

战三国中,玩家在花费资源购买武将时,无法获知购买的对象具体是谁,只能等到扭蛋被打开时才能知晓是否是需要的武将(能够激活现有武将的羁绊技能加成),进而决定是否要保留该武将。这种小概率事件的发生是该游戏可玩性的重要来源,但战三国中这种被动的观察者视角、“先付款后看货”的消费模式,很大程度上降低了玩家的参与感。

而在自走棋中,消费模式变成了“先挑货后付款”,玩家的角色也从被动的观察者变成了主动的选择者。想要凑齐一套阵容,依然是小概率事件,但是一次性从5张牌中做选择,很容易让玩家产生这样一种心理暗示:如果阵容凑不齐,就是发牌员的问题,但是如果阵容凑齐了,那就是自己规划和选牌的功劳。这就好比刺客信条系列中,每个boss都需要玩家亲手按下最后的击杀键之后主角才会下手,尽管玩家清楚的知道如果不这么做游戏就无法继续(玩家实际上别无选择),但这种做法的确让玩家能更专注的聆听和思考boss 的遗言。因为,最终做出选择的人毕竟是玩家自己,而不是游戏系统或发牌员。

另外,在自走棋与麻将的设计理念中,有一点是不同的:

3) 小概率随机事件与大逃杀玩法的结合的3个设计优点

a) 小概率事件可以在任何时候发生(戏剧化的游戏体验)

大逃杀玩法的核心是生存,活到最后才是胜利者,游戏的结果并不关注过程是怎样的。所以,当玩家在极低的血线位置上凑齐了阵容羁绊之后,瞬间咸鱼翻身、击杀榜首的对手,这种戏剧化的游戏体验和成就感,能够给大多数玩家留下深刻的印象(当然也得益于设计者对正负反馈循环的精确控制)。

另外,这种现象对玩家来说是一种希望的象征,体现在玩家处于绝境时仍然不会失去信心(APEX的双重复活机制也起到了类似的作用),这对于维持玩家的游玩兴趣起到了至关重要的作用:在玩家彻底认识到这种希望的低成功率之前,降低玩家退坑的概率。

b) 技术上的差距被概率模糊了(用户粘性)

对于中低段位的新手玩家而言,初上手这款游戏之后的感觉往往是“运气大于技术”(这种感觉也体现在炉石的竞技场模式中,位于“纺锤体”两端的新手玩家和老玩家的比例很大,位于中间水平的玩家反而较少),玩家在一次次失败的尝试之后,仍然能够保持游玩下去的动力。

传统吃鸡类游戏一般对于技术性的要求较高,玩家的挫败感较强,而在自走棋的低段位对局中,运气成分的确占较大的比例,这会让新手玩家可以在很长一段时间之内靠着侥幸心理维持对游戏的兴趣。而当玩家深入理解到技术的重要性时,也早已不再是新手而是正式入坑了,用户粘性已经形成。

c) 一旦吃鸡,概率的重要性就会被选择性忽视(用户粘性)

这一条看上去似乎与上一条是矛盾的,但事实确实如此。通过观察众多主播和笔者自己吃鸡后的心态可以发现,60%以上的情况下,吃鸡者会第一时间分析早期方向规划的正确性、关键时间点转型的正确性或者是在关键轮次抽牌时的极限操作等,只有20%的人会先谈论随机性的问题。

理性的分析,任何一次吃鸡都不可能仅靠规划达成,必然是有极大的随机性成分,但联系前面的分析,设计者突出了“玩家的选择”在促进小概率事件发生上的作用,这就使得玩家更愿意相信自己的技术是在这个段位之上的。信心的建立,自然提高了用户的粘性。

(四) 让玩家更直观的感受到“风险和收益”

任何游戏都会让玩家做出关乎风险和收益的抉择,但自走棋这方面的设计上,显然更想让玩家切实的感受到“他的这次选择”可能产生什么风险、可能带来什么收益,正是这种直观感才让每个新手玩家能够在短时间内迅速把握到游戏的内核,形成用户粘性和高留存度。

为了达到这一效果,游戏设计重点突出了以下几个设计理念:简洁的规则、明确的反馈、平衡的数值、高度自由的选择权、可控的随机性。

拿游戏中一个比较重要且每回合都要面对的抉择举例:花费2元来刷牌。

几个设计理念在此机制的实际应用:

1) 简洁的规则:2元刷牌+看牌+选牌,删减并简化了战三国中升级农民、攀升各种科技、购买装备的过程。

2) 明确的反馈:选到牌时,可直接用于合成升级、触发羁绊特效;未选到牌,则进入利息少的恶性循环,资金难以再次积累起来。

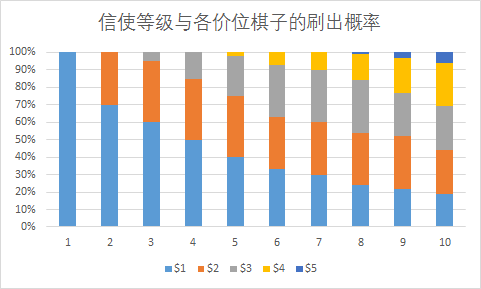

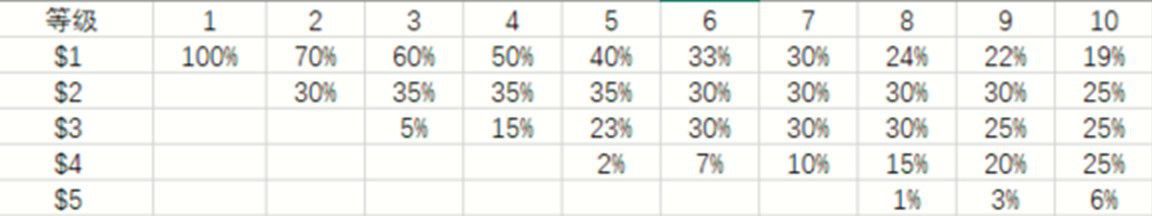

3) 平衡的数值:合理的数值设定,能让玩家无法轻易的找到全局最优的搜卡策略(用最小的风险换取最大的收益),进而在游戏中体会到左右权衡的乐趣。主要体现在,随着信使经验等级的提高,刷到高等级棋子的概率也逐渐提高,各等级棋子之间的战力梯度设置相对合理。但也有文章分析了理想情况下,各个阵容局部最优的搜卡策略,详见参考文献《从概率的角度解析搜卡时机与搜卡策略》。下图是信使升级所需经验、各等级下搜到各价位棋子的概率。

4) 高度自由的选择权:高度自由的选择权能让玩家在自己的游戏风格中体会“风险和收益”,比如关于“刷牌”机制就至少能引申出以下多个选择题(实战中每个回合都要面对这些选择题,且种类可能更多,关于游戏策略维度的问题会在其它部分讨论):

每个问题都涉及到风险和收益的抉择,同时提供了多个分支选项,当玩家在瞬息万变的实战对局中对这些分支选项的答案进行排列组合时,就形成了自己独特的游戏风格,进而更容易接受这些“风险收益选择题”所带来的结果。(与之形成对比的战三国中,面对一个扭蛋里随机出现的武将,玩家只能被动的选择留下还是卖掉他)

5) 可控的随机性:在随机性可控的情况下,玩家会对风险和收益建立更直观、更可信的认知,同时更容易认可结果的合理性。在这方面的设计上,设计者有意让玩家可以清晰的看到所有对手已拥有的棋子,进而能对“刷牌”的风险和收益有一个“能令自己信服”的预估判断,所有的随机结果都不会超出这个预测范围,即建立了可控的随机性。(与之形成对比的炉石中,就存在一些随机性过于强的卡牌,难以让玩家对风险和收益做出可信的预估)

(五) 经济系统、资源转化、升级贬值

1) 经济系统简述:

自走棋的内部货币可用于购买棋子、支付刷牌的费用、锁定商店、升级信使、产生利息。收入来源如下。:

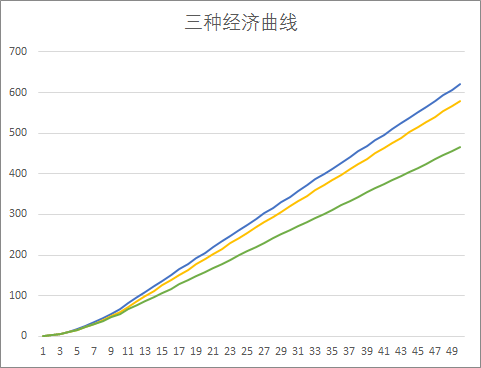

上图在理想情况下(玩家不进行任何消费),展示了50回合内的连胜、连负和胜负交替这三种情形的经济曲线(横坐标为回合数、纵坐标为总资产)。在实际的游戏中,玩家将根据不同策略将金钱转化成战力,利息收入难以维持在上限值(5/每回合),所以上述三种情形的实际总资产曲线均会低于理想总资产曲线。如图所示,连胜与连负的经济增长速度相近,并与胜负交替拉开一定的差距。

2) 战力与财力转化:

游戏中,金钱不能直接转化成战斗力(RPG地图的常用手段),需要经过抽卡这一中间环节;战斗力也不能直接转化成金钱,需要连胜或连负(需要额外金钱投资或以血量为代价)。

这种设计的目的之一是为了打破正反馈循环和负反馈循环,至少从玩家的体验和感觉上,金钱和战力二者没有直接的关联在一起。特别是对于经常处于劣势的新手玩家而言,这种感觉对于维持游戏动力和提高留存有积极作用。

3) 血量与财力的转化、实时排名系统

在游戏中,信使的血量是一种不可再生的资源,玩家无法将血量资源直接兑换成金币,但是通过“连负补偿”和“低消费吃利息”等方式,玩家可选择冒着消耗血量资源的风险来获取更多金币资源(甚至出现“空城