轮回

1944年2月15日。意大利卡西诺山。山顶修道院。

望风的修士眼见天边升起浓密的乌云,向着自己迅速飘来,不禁感到恐慌异常。他脚下的修道院由圣本尼迪克特(圣本笃)于公元529年所建,已经历经了近两千年的风雨。但这场新的风暴,是两千年来修道院受到的任何灾难都无法比拟的。

因为它是钢铁的风暴,炸弹的风暴。超过两百架盟军飞机组成的轰炸编队掠过修道院上空,向它投下了不计其数的炸弹,把这个本笃会发源地,也是世界上最出名的圣地之一夷为了平地。

轰炸卡西诺山修道院

盟军之所以要执行这场轰炸,是因为他们想要北上罗马,却受阻于德军的冬季防线,苦战数月无法突破。卡西诺山就位于防线之中,这里地势险要,天然是绝佳的防御阵地和观察点。尽管德国指挥官阿尔贝特·凯塞林陆军元帅已经下令德国单位不可以将该修道院包括入德军的防御阵地内,并告知了盟军和梵蒂冈,但盟军最终还是不愿相信纳粹将领的一面之词,忍痛毁灭了这个基督教圣地。

执行轰炸任务的美军飞机编队里,有个年仅二十一的尾炮机枪手,名叫小沃尔特·迈克尔·米勒。卡西诺山战役在这个机枪手心中留下了挥之不去的伤痕,并最终逼迫他写下了足以传世的不朽巨作《莱博维茨的赞歌》——这不仅因为他是个虔诚的天主教徒,却得亲手毁灭心目中的圣地,还因为这场军事行动实际上没有任何意义:德军真的没有在修道院布防或者设立观察点。讽刺的是,在造成几百避难平民和修士死亡,修道院沦为断壁残垣的轰炸过后,德军反而没了顾忌,第1伞兵师在废墟里设立战壕和观察哨,为盟军的进攻带去了更大的困难。

参军时的小沃尔特·M.米勒

小沃尔特·M.米勒当然清楚第二次世界大战是正邪之争——否则他也不会参军入伍,但他在卡西诺山之战里深深地体会了战争的残酷和荒谬,而且这份苦恼一直纠缠着他的余生。他罹患战争PTSD至少三十年,1996年妻子死后,他最终吞枪自尽。流行的基督教观点里,自杀无异于下地狱。身为忠贞的基督徒,米勒当然清楚这一点。所以他的自杀,恐怕是因为在心底里,他早就认定参与卡西诺山轰炸的自己与天堂无缘,必须接受永罚了。

话虽如此,卡西诺山带给米勒的,并不仅仅是文明毁灭的苍凉景象,也有文明存续的一线生机。就在战役开始前几个月,两名德国军官马克西米利安·贝克尔上尉和尤利乌斯·施莱格尔中校把修道院内包括文书、画像之类的无价之宝移交到了梵蒂冈和圣天使城堡。从事后来看,此举拯救了十万余卷古代文稿,以及提香、艾尔·葛雷柯和戈雅等古典画家的画作。

同样的故事,也发生在了《莱博维茨的赞歌》里。这本小说纵贯三个时代,时间跨度将近两千年。我们既见证了文明从毁灭后的荒芜,也看到了它的复兴,乃至又一次毁灭。这个轮回有一个共同发生地,就是莱博维茨修道院。修道院尊建立者工程师莱博维茨为圣,以保存过去的知识为信条。就像卡西诺山修道院的文物得到抢救一样,故事里的修士们也将知识的微弱火花保留给了后人。讽刺的是,修道院历经千辛万苦保留下来,挺过黑暗愚昧时代的古代技术文本,到了文明复兴时期,却又一次成为了毁灭的推手。

英文版小说封面形形色色,这是其中一张比较朴实的。

毫无疑问,小沃尔特·M.米勒认为文明的本质,不仅仅是科学知识,或者说随科技发展而逐渐丰沛的物质。如果仅以追求物质为第一要务,人类即使苟活过了艰难时期,甚至攀上了新的高峰,也最终无法摆脱自我毁灭的轮回,一遍遍遭受核子火焰的焚烧。这种看法实际上和现在流行的工业党、小刘慈欣们的吃人观,还有入关学形成了非常鲜明的对比。米勒不反对科学,承认科学是文明不可或缺的一部分,但他的意思也很明显,只相信科学,会带来非常恐怖的后果。

打个比方,核武器就是科学的产物。然而核武器并没有使得人类社会朝好的方向发展,相反,美苏冷战几十年,几次险些互扔核弹毁灭文明。1962年古巴导弹危机,要不是核潜艇B-59的大副瓦西里·阿尔希波夫执意反对发射核弹,你可能不会有机会透过电脑或者手机看到这些文字。即使冷战已经结束,核武依然像达摩克利斯之剑一样高悬在我们每个人的头顶,只是现在大家都心照不宣地不去提它而已。可是保不齐哪天就有个充满熊心壮志的国家会再次把世界推到毁灭的边缘,毕竟制造核武器实在是一件轻松事儿。让政治稚嫩的国家拥核,无异于把枪塞到懵懂的孩童手上。

瓦西里·阿尔希波夫,世界的拯救者

即使不提核战这种极端状况,依然有很多例子可以证明科学的危险。就看看我们周围,计划生育才过去了多久?贺建奎对婴儿进行基因剪辑,也不过两年吧?科学很大程度是实用主义与功利主义的混合,容易被后果论(只要最后结果是好的就可行)与科技中立(这样就无需为科技的动机和结果负责)这样的借口左右,引发令人担忧的结果。

能勉强束缚住横冲直撞的科学野兽的,似乎唯有“伦理”这条缰绳。所谓的伦理,主要是指人们所信奉的传统和道德原则,是人们千百年来行为习惯的系统性总结。然而伦理本身还可以继续划分。举个例子,中国人在决定要不要做一件事情以前,往往会考虑它会不会“丢面子”,这就是一种典型的社会伦理约束。这种约束的力量很强,可是并不完美:丢面子的前提是被别人知道,反过来说,只要捂得够严实,哪怕做龌龊事也可以做。它被放大到另一个极端,也就是所谓的成王败寇:只要成为统治者掌握话语权,那么事实真相是可以被扭曲改写的。参与过二战的米勒清楚这种社会伦理的缺陷——希特勒就是通过这种方式一步步夺权乃至吞并苏台德和半个波兰的,所以他更愿意相信另一种伦理:宗教伦理。

实际上《莱博维茨的赞歌》整个第二章“要有光”,就是两种伦理建构的冲突。“要有光”是《圣经》创世纪的名言,而在第二章中,又指人们重新发明出电灯。本章中重要角色学者塔德奥是天才学者,为科学振兴所作的贡献与达·芬奇相当。塔德奥的另一个身份是德克萨卡纳国王汉尼根的堂弟,而汉尼根正意欲发起血腥战争统一北美。尽管塔德奥理解他的亲戚有多么疯狂,但他为了自保而选择退缩,不肯劝诫国王,听凭大陆陷入灾难。莱博维茨修道院的修士们则居于另一种立场,这些看似陈腐的宗教信徒不但向塔德奥开放书库,帮助科学复兴,同时还保持着对时事的敏感,始终尝试说服大学士去劝阻他的堂兄,至少不要染指修道院,把这座坚固的建筑当做军事要塞。而更直接的一幕,出现在章节后半段的高潮时,当塔德奥准备辞别返程时,修道院为他举办了盛大的告别宴会。宴会上,全书中最神秘的角色,没人说得清年纪的流浪汉老本杰明走进大厅,抓过学士的胳膊直视他的眼睛,失望地说了句“依然不是他”,接着蹒跚离去。

列奥纳多·达·芬奇手稿。第二章中的塔德奥在智识上是类似达·芬奇的角色。

老流浪汉是谁?为什么他在一幕里代表了宗教伦理?这其实要从老流浪汉的身份讲起。就是这个老流浪汉,出现在了书本全部三个章节里。他每次都以配角身份登场,与故事没有直接联系,容易遭忽视。但一旦把三个章节联系起来,想到书中历史纵贯了近两千年,老流浪汉就显得非常奇怪了。他是谁?他为什能活这么久?米勒让老流浪汉的身份在三个章节中慢慢揭露。第一个章节“要有人”中,老流浪汉在一块石头上留下了希伯来文字LS,结果被认为是莱博维茨(Leibowitz)的缩写,后来还在越来越夸张的谣言里还被当成了显圣的莱博维茨。但到了六个世纪后的第二章“要有光”时,修道院院长的朋友流浪汉老本杰明说起往事,提到了他曾经被误认为圣人,又说他在寻找一个人,而那人曾经对他高喊“出来吧!”

如果你熟悉圣经,那么可能已经猜到了老流浪汉到底是谁。约翰福音11里说。伯大尼有个叫拉撒路的人,他是耶稣的朋友,患上了重疾。耶稣认为病不致命,然而当他赶到伯大尼时拉撒路已经下葬了四天。拉撒路的姊妹向他哭诉,于是耶稣安慰了她。他来到墓地前高喊“拉撒路,出来吧!”结果神迹显现,拉撒路真的爬出了墓地。

耶稣之所以复活拉撒路,除了帮助朋友外,更重要目的是让更多的人见证神迹,信仰耶和华。从这个角度来讲,拉撒路就是上帝存在的明证。也正是出于这个原因,法利赛人甚至想把拉撒路同耶稣一起杀害。但我们都知道,耶稣去各各他时,身边并没有拉撒路同行。那么拉撒路去了哪儿?《圣经》里没有说,而这就给了米勒创作的空间。《莱博维茨的赞歌》里,拉撒路活过了漫长的三十二个世纪,成了犹太民族的最后一人。他形单影只,无权无势,他捱过艰难的世道,看到文明的复兴和又一次步入毁灭。数千年的光阴里,他一直在寻找神。我们甚至可以说,这个老流浪汉就是整个故事的缩影。

12-13世纪时拉撒路复活题材绘画。

实际上拉撒路代表生命延续的形象在科幻里并不鲜见,罗伯特·海因莱因的名篇《时间足够你爱》讲述的同样是一个关于永生的故事,《星际穿越》里人类为了种族延续、移居外星的计划也叫拉萨路。但那些故事都只是把拉撒路当做一个文化符号,用来假借而已,《莱博维茨的赞歌》却是直接拿圣经人物当故事角色,它属于另一种概念,实际上非常肯定地告诉读者,神是存在的,只是米勒的行文上多有隐晦,需要我们得进一步的思辨才能理解。

老流浪汉的另一个形象来源,可能是卡西诺修道院一位名叫卡罗曼诺·培拉加里(Carlomanno Pellagalli)的修士。1944年的轰炸过后,这个年逾79的老修士返回了修道院,德军见到他在废墟上四处流浪,还以为他是幽灵。4月3日之后,卡罗曼诺神秘失踪,从此再也没了踪影。

这个时候,我们再回过头看第二章,就能明白米勒想通过老流浪汉和塔德奥学士的冲突,表明科学又一次远离宗教伦理的规训,开启了新一轮的毁灭循环。这一轮循环的终点就是小说的最终章。又一次发展出核武器的人类依然没有走出这个灵长类物种的童年时代,视这危险的武器如玩物,于是世界又一次在核火中毁灭。稍有不同的是,当人类再度玩火自焚时,已经在遥远的异星建立了简陋的前哨站。而莱博维茨修会的一些成员作为知识的传承者,踏上了前往他乡的旅途。这一章的标题叫做“只为成就你的旨意”,原文Fiat Voluntas Tua,出自马太福音6:10,也就是那句著名的“愿你的旨意行在地上,如同行在天上”,暗合了文末修士们进入太空,去散播知识和福音。

这里据传拉撒路的墓地。

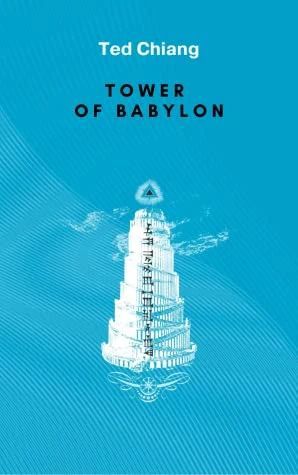

就像我们没法把《1984》单纯地视为科幻小说一样,《莱博维茨的赞歌》虽然拿了雨果奖,但它并未没有落入类型文学的窠臼。这本小说我在十来年间阅读了数次,每每产生非常奇妙的感觉,就仿佛小沃尔特·M.米勒并非这个故事真正的创作者,他只是打字员,把别人告诉他的故事写下来而已。他似乎和故事里的老拉撒路一样,不过是神意的工具。能给人这种感觉的小说并不多,而科幻作为文学的子门类,这类作品自然更是寥寥。仔细想来,除了米勒,还有个专写短篇科幻的姜峯楠也能给人带去类似的体验。姜的出道作《巴别塔》里,人们不断攀登通天塔,最终抵达的却是地面。如果说《巴别塔》和《莱博维茨的赞歌》有什么共同点,大概都是用隐晦的方式点出了更高意志的存在,而故事的主角相比之下都显得渺小谦卑。

类似《莱博维茨的赞歌》和《巴别塔》这样的文章,可以说带着神性。然而这种作品注定昙花一现。姜后来的作品始终未能超越《巴别塔》(尽管依旧杰作频出,如前年改编成了电影的《你一生的故事》),而米勒更为明显,我当初兴冲冲地读了他的其他作品,结果发现它们都是些庸作,大失所望。

姜峯楠的《巴别塔》

值得注意的是,还有些科幻小说虽然没有这么强的天启感,但它们同样在宣讲科技的弊端和人类应该学会谦卑——毕竟宇宙浩瀚,即使从科学角度来看,人类之上的智慧生物也必然存在。而当那智慧彻彻底底地超越人类时,他们和神又能有多少区别?这里有个极好的例子,就是卡尔·萨根的《接触》。萨根是美国天文学家,行星学会创立者,还是非常成功的科普作家,然而即使是这样举世闻名的理性主义者也没有反对宗教(尽管他可能否定人格化的神)。萨根在科幻小说《接触》里假想了能够在自然常数里留下信息(比如π的小数点后几千万位)的超级智慧,他们还可能是已知宇宙的缔造者,这样的智慧存在实际上同“神”的概念已经模糊地叠加在了一起,让人无法辨别彼此。

有意思的是,反而是小沃尔特·M.米勒、姜峯楠和卡尔·萨根这些人,用普通人的渺小和谦卑反衬出了普通人的伟大。回到《莱博维茨的赞歌》里,正是漫长岁月里一个又一个修道士——包括杰拉德、保罗、泽尔奇和莱博维茨本人——的奉献,铸成了修道院坚守千年、传向未来的理念,而活了三十二个世纪的传奇拉撒路,却只能成为一个旁观者,一个无可奈何的配角。他大概在告诉读者,这种普通人的伟大,实际上超越了天赋异禀的面壁者、最强基因调整者、又或者天生原力亲和的光剑武士。因为你知道,你和他们一样普通,当然也可以和他们一样谦卑,和他们一样伟大。

卡尔·萨根《接触》里人类按照外星蓝图制作的机器

至于谦卑的对象,米勒当然信奉他的天主教上帝,姜峯楠承认自然法则的伟力,卡尔·萨根则描绘了超级智慧生物。但在信仰这件事上,也许还是那个发现相对论,提议曼哈顿计划,却又反对核武器的爱因斯坦说得更通透点:

“我们认识到有某种为我们所不能洞察的东西存在,感觉到那种只能以其最原始的形式接近我们的心灵的最深奥的理性和最灿烂的美——正是这种认识和这种情感构成了真正的宗教感情;在这个意义上,而且也只是在这个意义上,我才是一个具有深挚的宗教感情的人。”(完)

来源:灰机GAME

原文:https://mp.weixin.qq.com/s/WcMrimi9kYb-qw3FH4Patw