捷克的游戏曾一度不是用来“玩”的。

提到捷克游戏,相当一部分的人的第一感觉是陌生,但再仔细想想就会发现,他们是东欧不亚于波兰的第二大游戏生产国。无论是《天国:拯救》中的波西米亚王国,《四海兄弟》里的罪恶都市失落天堂,还是《机械迷城》里吊诡却充满魅力的蒸汽朋克世界,都出自当地杰出的人才之手。

天国:拯救

但捷克人最早开始做游戏可不是为了娱乐大众、成就商业梦想。20 世纪 80 年代是捷克斯洛伐克的动荡时期:一方面,铁幕下的压迫随着苏联的改革逐渐放松,一批早期的开发者得以通过自制游戏进行自我表达;另一方面,暴力机关不断镇压和平示威,反倒助长了当地人民抗争的决心,游戏也成了一种表达政见的工具。

在这十年间,游戏或是被用来展示编程技巧,向爱好者社区的其他成员传递信息,或是反思政权的过度行为。由于相比纸质文件的传播更有效率,以及逐渐放宽的硬件门槛,电脑游戏在那个时期成为了捷克计算机爱好者交流的一个重要媒介。这也促成了极为特殊的游戏文化和游戏形式,可以说和今天完全不同。

走在娱乐的平行线上

当代社会对于游戏设计的评判有一些共识,大前提自然是“有趣”,功能游戏和严肃游戏会比较强调“作用”,会运用到“程序性修辞”的手法,目的是让玩家透过游玩经验产生某种感悟。但 80 年代的捷克游戏几乎剥离了最重要的“有趣部分”,制作者们别有所图,这当然和时代背景有关。

有着记者和学者双重身份的 Bohuslav Blažek,曾在《Bludiště počítačových her》(电脑游戏迷宫)一书中,通过比喻和讽刺的手段描绘了捷克斯洛伐克在 20 世纪 80 年代末的“计算机环境”,其中写到:

“在一个半空的城市广场,你可以看到大招牌上写着「不予使用」几个大字,后面跟着一长串用小字印刷的封禁物品名单。但广场周围却有很多扇门,即使大部分都闭门紧锁,人们仍然可以隔着听到一些热闹的骚动。突然,机械降神显灵,带来了关于微型计算机的真相,它可能是意识形态的颠覆者,或者在另一种情况下,它可能又是技术革命的先决条件。”

这段话看起来有些抽象,但我们至少了解到一个关键信息:对于寻常百姓而言,电脑没那么容易入手。

现实中捷克布拉格的老城广场

那时捷克斯洛伐克的硬件工业落后于西方发达国家好几年,尽管该国生产了一批名为 IQ 151 和 PMD 85 的八位个人电脑,但绝大多数都卖给了国有设施和学校。而且这些机器非常不靠谱,特别是 IQ 151,即使在较轻的负荷下也会持续过热,被捷克人讽刺地称为“一台优秀的咖啡加热器”。

IQ 151

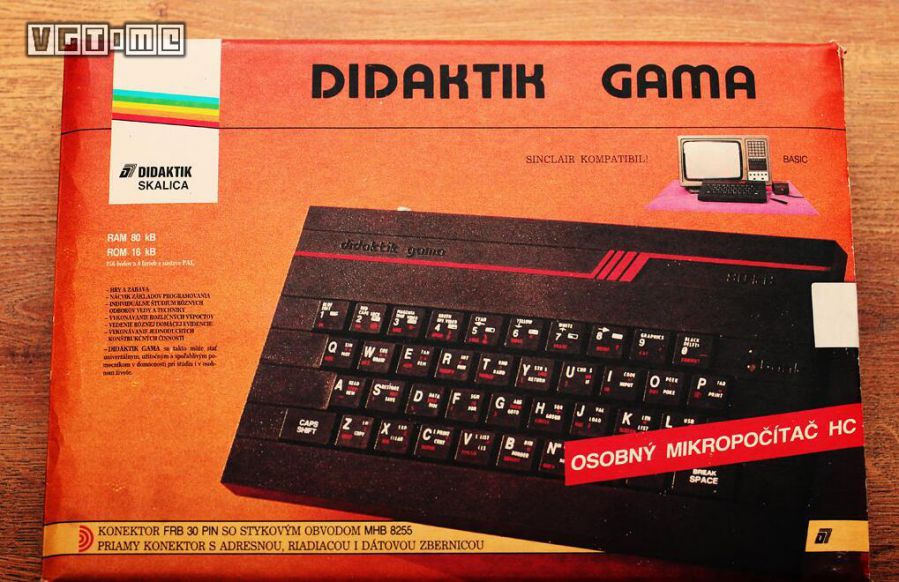

由于二战后巴黎统筹委员会建立的贸易限制,西方发达国家的电脑软硬件资源也进不来。政府意识到问题,拟定了促进国民经济和教育的“电子化计划”,但在 Blažek 的笔下,当局的支持显得漫无目的。直到 1987 年,他们才向公众售卖山寨自 ZX Spectrum 的“Didaktik Gama”电脑,限量五万台,可以说供不应求。

Didaktik Gama

不过,有门路的人在任何国家都很吃香。一部分拥有资格的公民,得以在销售外贸商品的商店买电脑,而没有特权的人就只能肉身出国购买设备,或是花高价钱在黑市里寻找机会。根据不完全统计,到 1987 年时这个国家大约有 10 万台个人电脑,相较人口数的比例仅为 0.6%。

不难发现,捷克斯洛伐克的第一批游戏,就诞生在这 10 万台电脑中。主要城市的电脑爱好者们聚在一起,相继成立俱乐部。由于组织“休闲活动”的前提条件,是获得有着军队、国家背景的青年联盟的支持,并由它们提供经费。很多人会把开发游戏,包装为“为国家和意识形态进行宣传做准备”。在此基础上,俱乐部的组织者还得时刻应付“查岗”的官员,这种条件下开发出的游戏也很难有什么趣味可言。

作为曾在 80 年代研究电脑程序的捷克人,Vit Libovicky 在 2011 年接受了采访,他甚至不认为当时存在“玩游戏”的语境:“相反,人们只是在尝试什么可能,什么不可能。”对人们来说,游戏只是一种磨练技术的手段,一种会议和编程比赛的衍生品,或者只是当地第一本计算机期刊的案例。

布拉格六号技术站,捷克斯洛伐克主要的计算机青年俱乐部,摄于 1986 年

大约在 1985 年的时候,各个电脑俱乐部还有过一场“游戏是不是拿来玩”的争论。起因是以磁带进行游戏分发的手段(类似于“共享软件”)从英国引入,使得各俱乐部间形成了一个交换市场,那时一款 ZX Spectrum 软件大概几周内就会被破解,并在捷克斯洛伐克的市场中流通。

反对游戏娱乐的一方,认为玩太多游戏会让人成为被动的使用者。而电脑本应调用人们对知识的渴望,这种渴望在创造性的工作中得以实现。Blažek 甚至指着西方发达国家的游戏开骂,觉得它们降低了国内开发者的创造力。支持的一方则认为,这是电脑用户日益增长的体现,规模大了后形成差异化也没什么不好,可以使得专业人群的地位更高。而且交换市场也惠及国产软件,对他们这些最早入坑的人相当有好处。

1987 年,电脑和电视运送到捷克斯洛伐克各地的俱乐部

无论如何,时代的洪流无法阻挡,游戏创作者们从应付国家和磨练技术的苦行僧,逐渐成为一个小众圈子的明星。他们也开始寻求经济利益之外的利益,比如获得社会认同,或者成为计算机社区中的名人。

但由于长期的闭塞,他们和西方发达国家的人才相比缺乏竞争力,这些人常用的手段是魔改现成游戏,将其视为一种炫技和宣传自身的手段。在 1982 到 1990 年保存下来的作品中,山寨的文字冒险游戏占了 50%,很多人喜欢将流行文化混入其中,比如把角色替换成印第安纳·琼斯和《第一滴血》里的兰博。

当游戏成为炫耀工具

1985 年可以说是一个分界点,由创造者和玩家组成的社区,终于在 80 年代十年间的后半段成型。不过,炫耀编码能力作为那个时期捷克斯洛伐克开发者制作游戏的主要动机,绝对不是我妄加之罪。

在 2013 年时,布拉格查尔斯大学媒体研究的助理教授 Jaroslav Švelch,通过邮件采访了一位名为 Martiník 的老程序员,对方曾将 ZX Spectrum 上的游戏《Manic Miner》(疯狂矿工),魔改一版后放到本不可能运行的机型 ZX81 上,成为了很多捷克电脑爱好者的谈资。

他后来提到这项“功绩”时说到:“20% 是我自己想玩《Manic Miner》,虽然我只有 ZX81。剩下的 80% 是想向自己、但主要是向别人证明我有足够的能力做到这一点……”还有一位叫 Vlastimil Veselý 的开发者也持相同的态度,他把日本的街机游戏魔改到性能孱弱的 PMD 95 上,最初的理由也是因为有人打赌他做不到。

Manic Miner

其实那个时期依然可以找到一些来自捷克斯洛伐克的原创游戏,比如曾被《Lidove noviny》(人民报)评为“对捷克互联网贡献最大”的人物 František Fuka,他在 1988 年就推出了射击清版游戏《F.I.R.E》。但原创归原创,动机仍然是炫技,而不是关注内容的趣味性和平衡性:

“它是用机器代码写的,我之所写它,是因为有谣言说我不会机器代码。”

或许就和约翰·卡马克一样,当年捷克斯洛伐克开发者对编码的热情远大于游戏。Fuka 还拿朋友制作的《Star Swallow》举了个例子,指出他们设法编写了一个平滑显示图形的子程序,只可惜很快就厌倦了游戏本身,不愿意在游戏逻辑上下功夫,设计什么的主要还是参考现成作品。

要知道,在 ZX Spectrum 平台上,滚动消息本身就是一种编程水平高的体现,因为很难实现平滑的像素级滚动。

Star Swallow

考虑到要让自己的实力为人所知,那最好的办法就是在游戏中加入私货,粗暴一点就该把自己的名字、电话和地址都贴出来。

《F.I.R.E》里便有一段 Fuka 自吹自擂的话 —— “编程时间:三周(从零写到尾)”,主要是想展现自己编码的速度有多快。《Galactic Gunners》(银河枪手)也在游戏开始界面加入了滚动信息,内容大概是制作者的“版权声明”。

František Fuka 正在摆弄 Atari,摄于 1980 年代中期

不过,其中做得最夸张的游戏的还是《Piškworks》,程序员 Patrik Rak 硬生生的码了 1000 来字,把自己的合作者、喜欢的人、讨厌的人列了个遍,顺带还打了一则磁带的遗失启事,甚至写上了自己对生活和爱好的思考。

Patrik Rak 的话就一直在游戏界面底部滚动

强烈的自我认定,很快就不局限于几行单薄的文字:既然我是一款游戏的开发者,那为什么不把自己做进去呢?

1988 年的文字冒险游戏《Katanga》,主角正是作者和他现实中的朋友、敌人,后来有人无意间发现程序的代码注释里写着一行字:“所有名字都是真的,这款游戏就是复仇的一种形式。”同样的,《疯狂雅达利用户的复仇》的主题,也来自一个真实的捷克斯洛伐克俱乐部。

这种炫耀自己的能力,顺便裱一裱竞争对手的现象,一直持续到 20 世纪 90 年代初期。值得一提的是,那时这些制作游戏的人倾向于称自己为“程序员”,而不是给自己扣上“游戏开发者”或者“游戏设计师”的名号。

当游戏与政治相遇

说起来,捷克斯洛伐克在 20 世纪 80 年代的动荡,其实早从 1968 年 1 月 5 日开始的“布拉格之春”就能看出苗头了。这个国家显示出强烈的独立倾向,想要抛弃原先斯大林模式下的传统进行改革。但苏联却将其视为对自己领导地位的挑战,这场运动也以同年 8 月 21 日苏联与其它华约成员国武装入侵捷克斯洛伐克而告终。不过,6300 辆坦克并没有碾碎人民对高压政权的厌恶,不少知识分子转入地下工作。

1989 年 12 月挤满游行群众的捷克布拉格老城广场

到了 1989 年 11 月 17 日的国际学生日,长期积压的愤怒可以说一并爆发。在布拉格市中心举行示威的学生,遭到警棍和自动武器的无情镇压,当时有 1200 名学生被捕,9 人被杀害,这直接成为了“天鹅绒革命”的导火索。三天之后,聚集在布拉格的抗议人数疯涨几倍达到了 50 万,传单、学生报纸和其他非官方媒体成为了改革的新载体,在这之中,还有一款名叫《17.11.1989》的文字冒险游戏。

17.11.1989

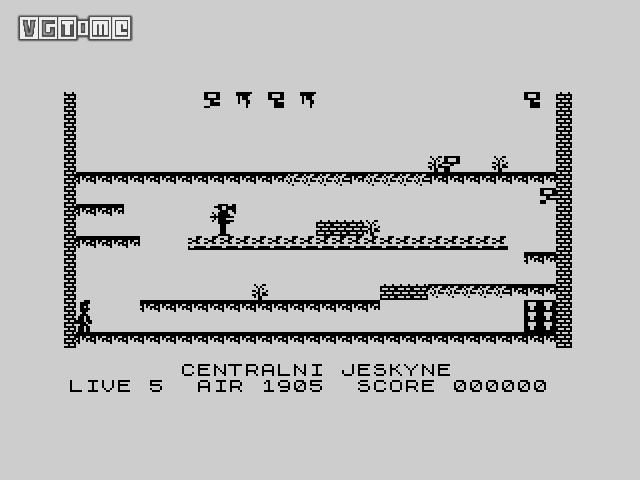

显而易见,《17.11.1989》同样谈不上是面向娱乐和商业的作品,游戏的主线任务是收集警察施暴的证据,实际玩起来无非是在公寓大楼里寻找摄像机、电池和录影带,由于开发时间非常短,做得很粗糙。但它作为一种传递反抗信息的工具却很到位,作者的“画外音”随处可见 —— 游戏说明上写着“抗议防暴警察的野蛮袭击”,加载界面上写着“我们不想要暴力”,防暴警察的图片上方写着“谁之过”……

根据前文查尔斯大学助理教授 Jaroslav Švelch 的研究,《17.11.1989》之所以敢这么明目张胆,大概是彼时捷克斯洛伐克政府对游戏的控制力相对其它媒介更弱一些,因此出现了不少同类型的作品。它们多采用 BASIC 语言编写,机制和谜题都非常简单,流程自然也很短,毕竟本来就不是让人“玩”的。

例如,文字冒险游戏《P.E.R.E.S.T.R.O.I.K.A》(改革重组)同样对政权进行了辛辣的讽刺,玩家先是要去拆毁城市中的列宁雕像,然后被邀请参加(或自行组织)一场现实中的聚会,以纪念苏联入侵捷克斯洛伐克 20 周年。

P.E.R.E.S.T.R.O.I.K.A

而从《1989 年 1 月 16 日在布拉格温兹拉斯广场的印第安纳·琼斯历险》的标题中,你大致也能知道这部作品想讲什么内容,对示威游行的镇压,使得印第安纳·琼斯必须披荆斩棘抵达捷克机场、前往美国。特别是游戏中还有用武器干掉防暴警察的桥段,对于当权者而言可以说非常“反动”,作者只能匿名发布。

不管这些游戏对改革有没有起到明显的作用,天鹅绒革命最终都取得了成功。1989 年 11 月 24 日,捷克斯洛伐克几乎整个高级领导层辞职,随后执政党放弃权力,拆除了该国与西德和奥地利国界上的铁丝网,铁幕轰然倒塌。12 月 29 日,“公民论坛”在多党选举中获胜,瓦茨拉夫?哈维尔当选新总统,政权完成和平转移。而这也强化了斯洛伐克独立建国的意愿,到了 1993 年,捷克斯洛伐克的联邦体制宣告瓦解。

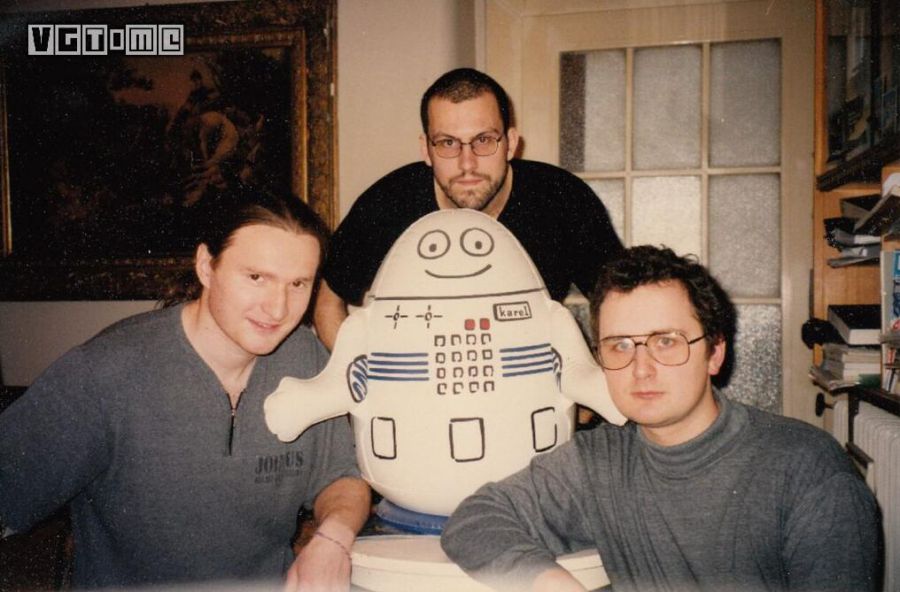

天鹅绒革命后,90 年代捷克游戏开发的“金三角”,从左到右分别是 Tomáš Rylek、František Fuka 和 Miroslav Fídler

回首 80 年代捷克斯洛伐克的电子游戏环境,与今天以市场驱动的环境截然不同。计算机水平落后、不存在私有企业、贸易也受到限制,游戏以个人自制为主,远远无法形成产业。这促成了当地极为特殊的游戏形式:设计、玩法和趣味性,全都需要让位于“程序员”想要直观传达的信息。

这些信息可能是一行写着自己名字的文字,一份面向爱好者社区的编程范例,或是一则辛辣的政见标语。或许换个思路来看,这种习俗是否也潜移默化地影响着当代的游戏开发者呢,最终使得他们在游戏的玩法和故事之外,更为隐晦的将其作为自我表达和传播的媒介。

但无论如何,是这群执拗的程序员孕育了捷克游戏产业的火种。从 90 年代开始,开发者们开始向“趣味性”迈进,比如 Fuka 的得意之作《俄罗斯方块2》,尽管主要玩法仍然是照搬原作,但他却在此基础上加入了种类丰富的挑战模式,也提供多人游戏,可以说逐渐开窍。时至如今,根据 CGDA 发布于一份报告来看,2017~2019 年间捷克的游戏行业规模翻了一番,总营业额达到 45.4 亿捷克克朗。

来源:游戏时光

原文:https://www.vgtime.com/topic/1096494.jhtml