视频地址:https://www.bilibili.com/video/av55554360?zw

通过之前的三期,我们大致可以认定,游戏的这个概念还是比较可靠的,论证中也顺便明确了概念中各种名词的具体含义,相信也能避免大多数的误解。那接下来,我们就更进一步,看看从概念出发,能不能回答“游戏活动到底有什么价值”之类的问题。方便起见,从这开始我们就采用最简版本的定义吧:“玩游戏即是自愿的克服非必要的障碍。”(当然还是希望大家看过前文,至少看过第一期,心里有那个完整版的定义吧)

就像上期结尾我提到的一样,从定义上来看,似乎游戏有一个非常突出的特点:能为人提供“本不必要的困难”。那么如果想凸显这种作用,联想一个再无困难存在的世界就顺理成章了(当然这里有一些逻辑上的前置条件,例如,“人有需要克服困难的天性”)。这样的地方呢,我们一般会将其称作——乌托邦。

不过今天,比起“乌托邦”,可能很多人甚至更熟悉“反乌托邦”,比如著名的三部曲《1984》、《美丽新世界》、《我们》,或者近一些也有贵志佑介的《来自新世界》等等。乌托邦这个词本身,也确实带着无法实现的空想国这层含义,而有了些讽刺意味。但是暂且抛开成见,当我们认真的谈到乌托邦的时候,心里所想的,到底是什么样的世界呢?

我想,可能大多数都设想都在这两个方向中:一种是,人可以什么都不做,或者都可以只做自己想做的事;另外一种就是,财产公有、按需分配,人人平等。

如果是第一种思路呢,首先从经验上看,人似乎是不可能什么都不做的,人总要有所作为(甚至是被“作为”把持)。不如回忆生活中一些穷极无聊、不知道能做点儿什么的时刻吧,那可能比“辛苦”更难以忍受。而”可以做想做的事情”,这是很重要的,我们在后面就会提及。如果是第二种思路呢,其实几乎就是托马斯·莫尔描述的空想社会主义。财产、分配、人的地位,这些固然是重要的,但并没有涉及一个更重要的主题:在那里,人们究竟要做些什么?我对莫尔的著作不算熟悉,第一反应,反而是马克思在《德意志意识形态》中写的,“上午打猎、下午捕鱼,傍晚从事畜牧,晚饭后从事批判。”当然,就像我当年(作为一个理科生)上政治课一样,可能会有很多人觉得,这不是原始社会么。但其实这一段的原文是如此描写的:

"原来,当分工一出现之后,每个人就有了自己一定的特殊的活动范围,这个范围是强加于他的,他不能超出这个范围:他是一个猎人、渔夫或牧人,或者是一个批判的批判者,只要他不想失去生活资料,他就始终应该是这样的人。而在共产主义社会里,任何人都没有特定的活动范围,每个人都可以在任何部门内发展,社会调节着整个生产,因而使我有可能随我自己的心愿今天干这事,明天干那事,上午打猎,下午捕鱼,傍晚从事畜牧,晚饭后从事批判,但并不因此就使我成为一个猎人、渔夫、牧人或批判者。"——《德意志意识形态》马克思、恩格斯著

如此来看,其实这里描述的那种理想生活,也带着“随自己的心愿有所作为”的意味。而如果,这是一个非常发达的社会,以至于其实“并不需要人去做什么”,但人依然愿意凭自己的心愿,“主动自愿的去做些什么,即便那并不是必要的”。那这些作为,实际上不就非常接近我们所说的游戏么?当然,舒茨论述的思路还是稍有不同的,我个人也觉得,在这一章,他稍有些言过其实。不过没关系,吐槽就放在后面吧,让我们先把舒茨的构想完整的展现出来,即便不是那么完备,这种构想依然有不小的启发性。那么就具体来看看吧。

大蚱蜢的复活

还记得大蚱蜢的生活态度吗?

在大蚱蜢死去后,大蚱蜢的追随者仔细回忆、讨论了大蚱蜢生前给出的游戏定义,他们试图从中找出大蚱蜢最后所说的三种答案是什么意思,为什么“从工作的必要性中解脱的生活,就是投身游戏的生活?”虽然游戏的概念已经越来越清楚,但这个问题的答案依然毫无头绪。如此,两个星期过去就在他们准备放弃的时候,房门传来了轻微的刮擦声。

是大蚱蜢!他奇迹般的复活了!

接来下,大蚱蜢叙述了那种乌托邦的构想,也就解释了他的那个让人不明所以的梦。

今天就让我们揭开这个梦的含义吧

乌托邦的构想

让我们想象人类终于在各方面都抵达了最发达的状态。

首先,人类已经获得了所有可能的知识。

所有的工具性活动首先都被排除了,所有我们日常生活中称为“工作”的事物都能用自动化机器代劳,人甚至不需要动手,只要心灵感应就能启动机器。任何我们所能想象到的奢侈生活,诸如游艇、钻石、跑车、豪宅,都唾手可得。资源也不再短缺。因此,我们也排除了对劳工、行政人员的需求,以及由劳力生产带来的各种金融与财富分配系统的需求。

由于心理学(或者神经科学等等)的极大进展,人的心理障碍都能轻易治愈。这种发展带来的结果是,人不再需要为了爱、吸引注意、争取认同或受人仰慕而竞争,就像不需要为了物质需求争斗一样。

那么,人还可以追求爱、认同、关注、尊重吧?或许人们不需要为此竞争,但仍要为此“工作经营”(原文为work)。但我们应该注意到,这种事情本身就有追求的价值,因此才不应该由工作经营来获得。或许一些“婚恋咨询师”不这么认为,他们总是说要“经营你的婚姻”。这里所谓的“经营”是什么意思?这种说法的意思,难道不就是指需要容忍或协助彼此的社会、经济、心理缺陷吗。根据上面的假设,人们已经没有这样的缺陷需要容忍了。人们不管是不是通过“经营”来得到爱或仰慕,至少,人经营得到对象不可能是爱与仰慕本身。我们仰慕一个认真做学问的人,是因为他认真工作的态度,而不是他“努力经营以获得他人的仰慕”。

为了便于讨论,我们不如用“认同”来归纳我们所说的所有正向态度。那么,问题在于,乌托邦的人是不是还有任何事情能做,来获取认可?

道德

比如说,道德可以吗?或者我们不必把道德行为说的目的性这么强。其根本在于,在这样的社会中,道德还会作为重要的事情被看待吗?

道德行为之所以存在,在于想要避免、矫正一些可能发生、或某人已经犯下的错误或邪恶行为。但在这种没有经济纠纷,也没有心理障碍的乌托邦里,可以说,人人都是良善的,而正如之前提到的,如果人人都是良善的道德楷模,道德也就失去了追求的价值。也就是说,道德只有在理想尚未实现时才有意义,人们到达目的地以后,就不再需要那张地图了。我们现在如此看重道德,恰恰是因为相当多时候,我们无法像一个完全良善的人一般行动。

艺术

那么,艺术呢?

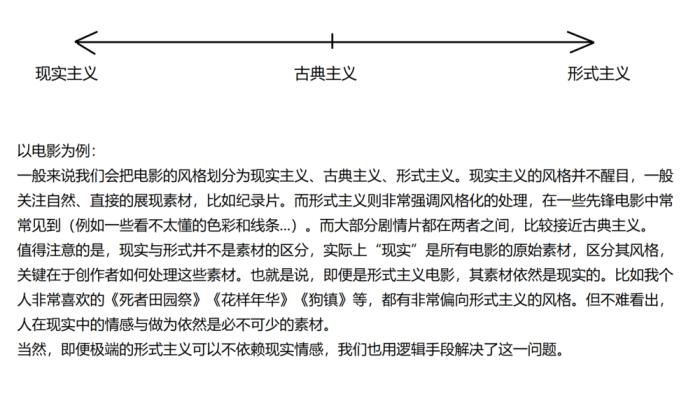

大多数的艺术作品,包含了人类的行动与情感:人们的渴望和挫折、希望和恐惧、胜利和悲剧、人格的缺失、道德的两难、快乐和悲伤。但是,目前来说,这些必要的成分都不会在乌托邦里出现。(这里的重点在于此种因果关系:依托于某些行为和生活的切实感受,才让人具有了一些情感要素,进而由艺术创作来表达这些要素。所以我们不能假设,艺术是带来这些要素的源头。只有这些要素存在,这类艺术创作才可成立——这些要素对于艺术是必要的;但人可以具有具有这些要素,却不用艺术来表达——艺术对这些要素是非必要的。这并非是一个"鸡生蛋蛋生鸡"的问题。)

但或许会有人说,还有一种美学主张是,艺术可以是纯粹形式的,其内容可能是偶然的、非必要的,最好完全不存在。虽然形式和内容其实并不能简单的这样二分,但即便可以分割,我们也很容易明白:如果一个艺术或者说设计的工作,完全与人类的情感和行为无关,那么自然可以由电脑完成。如果说机器不能完成,即是因为其中包含了人类行为、情感的要素,那么我们将回到上一段论述的情况。

性

人们普遍认为性爱总是带来享受,我猜这是因为人还处于非乌托邦状态。我们陶醉其中的性爱,包含了压抑、罪恶、挑逗、支配与屈服、解放、反叛、浪漫,以及神学的组成部分。当这些组成部分在乌托邦里被排除,性爱就只剩下生殖器官——或不管什么地方——的愉悦感了。或许那时候我们会重回快乐的小孩,享受不受压抑的多形态性欲倒错时期。我们目前的享受,多少来自于那种“尽情释放”的满足感。但一旦释放的行动完成,最后剩下的只有一大堆恣意释放出来的事物,热寂的宇宙一般的留在那。

即是,只有快感,没有情感要素.

分享

当然,人类的关系,如爱和友谊中,不仅包含“认可”,还有“分享”。或许乌托邦里的人,不需要他人的认可,只需互相分享就可以了?

问题在于,乌托邦里,还有什么要分享的?分享确实在爱和友谊中发挥了很大作用,不过分享的却不可能是爱和友谊本身,而必定是其他事。像成功与失败、艺术创作、智识探究等。而乌托邦里尚且没有这些要素,那我们要分享什么呢?

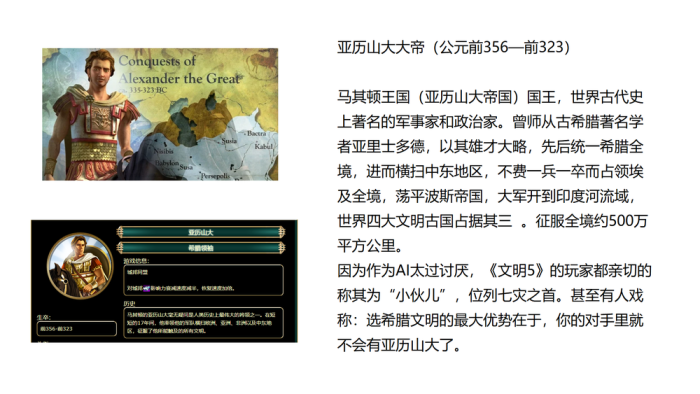

综合起来,人类将面对的是“亚历山大”式的处境:当世界不再有任何角落有待征服时,迎来的不是满足感,而是绝望失落。

线索或许在“游戏”

在乌托邦,人们无事可做,因为所有工具性活动都已经被消除。没什么值得努力,因为一切都已经达成。因此,我们需要的是一些工具性与内在价值不可分割的活动,而这些活动本身并不是为了达到进一步目的的工具。游戏,完全符合了这个要求。因为在游戏里,必须设下一些非必要障碍让我们努力去克服,唯有这样,我们才能进行该活动。或者说的简单一点,人需要一些困难来有所作为,游戏恰恰提供了此种非必要困难。

内在价值,指的是某事物的价值只因为其自身,而不依托于任何其他事物。外在价值/工具价值,与之相对的,指的是因为和其他事物的联系而具有的价值。举例来说,钱具有的,就是典型的外在价值:钱的价值,在于它能用来购买其他东西。一些古希腊哲人“为真理而真理”,那种意义上的真理就是内在价值。或者说,即便一个科学理论没有任何实际应用,它本身仍然是有价值的。再比如一些唯道德论视角下的“道德”,就像《马太福音》中的那种说法:当一个人有意识做出善行的时候,他即已获得了回报本身。当然这只是比较粗陋的解释,只为了让上下文更贯通好读一点。

真的是这样吗?还是先试试是否有反例吧。

热爱劳动的木匠

一个事实是,一项从某个角度看来具有工具价值的活动,从另一个角度看也可以具有内在价值。我们可以说木工是工具性活动,也就是对房子的存在来讲是工具性的,但是,如果一个人享受单纯盖房子的过程,那么原本被视为工具手段的活动,现在也有了内在价值。因此,理想状态可能不仅限于玩游戏。真正热爱劳动的人依然快乐的工作着,对吧?就像我们常说的“匠人精神”之类的。

我们说的,并非是所谓“客观的”工具性活动都被排除,而是说,所有身体和智识劳动之类,不是以其内在为价值衡量的活动,都被排除。

人们当然可以自由的从生产事业中得到享受。如果某个人想要从事某个工作,在乌托邦里一定能够得到从事这个工作的机会。但如果没人想工作,社会也不会因此而瓦解。换言之,每一样工作都可以做,但没有任何一件事需要做。(可以做,但没必要)

乌托邦里的一个木匠,他选择了做木工活,但那里并没有造房子的需求。那么,他应该盖哪一种房子呢?显然是建造过程中能带来最大满足感的房子:要有些挑战性,工作才会变得有趣;同时难度又不能高到让他完全没可能完成。

现在我们不难意识到:这样的活动,基本上和任何游戏没什么不同。就好像除了高尔夫游戏,没有任何需求要把小球弄到地上的洞里。他完全可以心灵感应中按下某个按钮,立刻就能得到一座木头房子,但他放弃了这种最高效的方法,而是选择去克服本不必要的障碍。

乌托邦科学家

类似的,或许有人会说,追求真理的过程比真理本身更重要。就如同剧作家莱辛所说的,如果上帝让他在真理和追寻真理之间做出选择,他会毫不犹豫的选择追求真理。

在乌托邦里,重要的是科学家的态度:即使某个科学问题早已有了解答(在设定中,是必然有解答的),乌托邦科学家也不会从电脑资料库里直接得到答案。这就好像猜字谜的玩家,明明知道答案就在书后,还是会试着自己解谜。

所以,这其实不就是一种游戏活动么。

也就是说,乌托邦里的人当然可以从事任何一项我们现在也在做的活动。但是,两者的努力过程会有相当不一样的品质。

游戏带来了什么?

所以游戏是唯一可做的事吗?并不是。

现在乌托邦里的人有事可做了,尊敬、分享,成功、失败,爱和友谊都再度有了根基。人类重新获得了种种与之相关的情感,艺术又有了情感内涵。甚至道德也可能存在,但或许是我们会称为“运动员精神”的那种形式。就比如罗比福勒在1997年阿森纳对利物浦的比赛中,诚实的向裁判反映,阿森纳的守门员希曼并没有碰到自己。

所以,玩游戏或许不是乌托邦唯一的职业活动,但却是它的本质,也就是乌托邦“不可或缺”的根本。

就这样来说,在那里,最值得注意的制度不是经济、道德、科学、性等工具性制度,而是各种培育运动和其他游戏的制度。当然,这些游戏不是今天我们所能想到的。

游戏让我们在空闲时有事可做,我们因此把游戏称为“消遣”,而把它当成是生活缝隙里的填充物。而游戏的重要性远高于此:游戏是未来的线索。

不可避免的想象,与谜底揭晓

就和过去读到各种乌托邦的设想一样,我们一旦从天真的想象中停留一下,就不可避免的想到了乌托邦的反面,或者乌托邦的崩塌。

这样的乌托邦或许对于热衷游戏的人来说,是非常美妙的,但不热衷游戏的人呢?实际上,我们身边这样的人并不少,甚至是大多数。

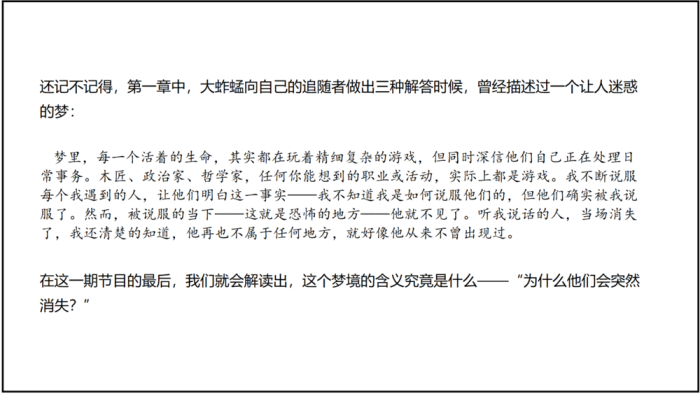

(还记得序章里大蚱蜢的梦吗?每一个工作的人其实都在玩游戏,但一旦被大蚱蜢告知这一点,人们就消失了——仿佛从来没有存在过一般。)

我们终于可以揭开谜底了。不是每个人都喜爱游戏,这是一个乌托邦坠落、天堂消逝的景象。当时光消逝,人们开始认为,如果他们的生活只有游戏,那么这样的生命恐怕活的没有价值(就如同今天,人们普遍不认为游戏真的有什么价值)。

于是他们开始自我欺骗,说人造的房子比电脑生产的更有价值,或者说早已解答的科学问题需要重新解答。然后,他们开始游说人们相信这些看法,甚至把电脑塑造成人类的敌人,最终诉诸立法禁止使用电脑。

时间再久一些,似乎人人都相信了木匠游戏和科学游戏完全不是游戏,而是为了人类生存而必须从事的工作。如此一来,虽然所有看似人类生产的活动都是游戏,却不被相信是游戏。游戏再度被贬低为休闲活动,只是用来填补工作的空隙。对大多数人而言,他们必须相信自己所做的某件事是“有用的”,不管是负担家计,或发现相对论,不然,生命就毫无价值。如果有办法说服这些人,让他们知道自己是在玩游戏,他们就会因此觉得自己的生活一无是处——只是一场舞台剧,或一场空虚的梦。

所以,大蚱蜢的梦即是这一点的文学性表达。当人发现他所做的事情只是游戏,而结果并没有什么意义,那他就不知道如何存在了——在梦里,就展示为,他消失了,仿佛从来没有存在过一般。

忍不住的质问

所以,现实中的我们,面对高速发展同时又充斥着功效之上、过度消费的世界,不得不面对这个真切的质问:

我们真的知道该在何处停下吗?

如果清楚到自己所做事情的结果(前游戏目标)其实并无任何意义,我们真的能坦然的接受过程价值,并依然有所作为吗?

当我们把问题推进到这里,甚至语句间开始冒出一丝存在主义的气味了。

或许以后,我会再来跟大家聊聊这个话题吧。

下一期的论述,也会从这种“目的价值”向“过程价值”的转化入手

对舒茨乌托邦构想的吐槽

其实槽点还挺多的...就先挑比较明显的吐四个吧。

1.“人的心理障碍都能轻易治愈”,这句话的理解是比较模糊的。

或许这意味着仅仅是抹除明显有害的缺陷,但即便这么说,也有其不合理之处。就比如说,人的“欲望”或者说“欲求”算不算有害的缺陷呢,显然人类无限的欲求会产生许多糟糕的结果,这我们在生活和众多文艺作品中早已见到。可能在乌托邦里,由于物质极大丰富,物欲确实可能不复存在了。但是在这我们是绝不可能抹除“人类无限的欲求”这种缺陷——因为人有“意欲克服困难”的天性,显然也是欲求的一种。如果这种“抹除”是可能的,自然也抹除了“人需要困难和挑战”、“人需要有所作为”这样的基本前提。要是人都真的可以进入所谓“空”的或者“精神完满”的境界,那么包括玩游戏在内,一切作为的必要性其实都被排除了。而如果这种抹除是不可能的,我们就无法假设人人都是良善的,道德缺陷也依然有很大的存在空间。这可以说是一种关于“抹除欲求”的悖论了。

当然,或许可以很保守的说,我们排除的仅仅是精神疾病学意义上的缺陷,只治愈“有精神问题的人”。但是就像我读福柯的《疯癫与文明》时的感想一样。我们要定义何为“不正常”,就要说明到底何为“正常”。跟大多数人一样就是正常?那庄子可能跟大多数同时代的人都不一样。那是因为庄子还是相当理性的?那为什么不理性就是不是正常人类呢,这其实不依然是大多数原则么。正是因为这种模糊性,才会有“每个人都有某种程度的精神疾病”这种说法。或者如福柯所说的一样,“疯人”就是理性人的一种权力语言。

所以综合起来,舒茨的这种假设,太过于模糊,也让人对其可能性极度怀疑。(即便科技发展到最高水平)

2.审美活动的可能性

虽然此种因果关系是显然的:我们必定是先有某种生活中的真情实感,才创作出艺术作品。但这里的逻辑疑点在于,我们实际上已经有“早已创作出”的艺术作品了。那么接下来有两种可能,一是人必须在生活中有所作为并产生实感,才能体会到艺术作品传达的情感;二是人可以直接从艺术作品中获得情感共鸣。舒茨显然默认了前者,虽然我也认同这一点,但并不能就此忽略第二种可能——因为那就会使人完全可以基于现有的艺术作品,进行“创作之再创作”。

3.哲学问题的可能性

当舒茨说“人类早已获得所有知识”的时候,我不免产生的疑问是,是不是有一些哲学问题,并不能得到这种“知识性”的答案?很多哲学问题可能就是人在概念系统中所玩的游戏,或者,可以说哲学就在于对知识背后的追问再追问。就我们人类自身来说,科学问题或许可以得到一致认同的答案,但哲学问题似乎从来不是如此。我很难想象真的有一天,对于各种哲学问题,都有人提出了说服力足够强大的理论,说服了其他所有哲学家——或许你会说,类似“自由意志”这样的问题,可以经由量子力学、准备电位等等的科学实验得到有力的证据,但其实仔细想想就会发现,那和我们所讨论的“人是否具有自由意志”并没有什么决定性关系,当然,这就是题外话了。

当然,也可以说,从这种“不必要性”看来,或许哲学思考本质就是一种游戏。比如麦克金也曾有过“作为游戏的哲学”这种提法。但总归,在哲学思考中,过程和答案还都挺重要的,虽然我们不否认思辨过程的意义,但要说最后得到何种结论是像游戏的“前游戏目标”那样,本身毫无意义,也肯定是很荒谬的。

“figure out what to ask”也是种不错的作为,问出好问题往往比给出好回答更困难

4.最重要的是,对于今天的影响

舒茨最后的观点落到了,我们要看重“设计和发展游戏”这件事情,但这里隐藏的逻辑前提是——“AI不能完成这一工作”。但是仔细思考之后,我觉得这样一种程序的设计(如果只关注游戏的本质,而不在意那些附加价值的话),这种事情似乎并不需要什么情感要素。所以完全是可以由AI来完成的某种“工作”。所以,舒茨的这一句推论就显得不那么可靠了。

所以,对于今天,我想更重要的,不见得是发展、创造更好的游戏制度,反而可能是人们对于游戏的态度。(或者说,对于“玩”的态度)

终章预告

吐槽了很多,但限于篇幅也有更多的槽点没提。基于这些疑点,我们可以说舒茨的这种乌托邦假设是有点经不起推敲,但是,我并不想就这样否定它的启发性。那么下一章呢(也就是我们这个主题的最后一章),我就从游戏的概念出发,不采用乌托邦假设,尝试用更现实的方式说理,来试着梳理出“游戏的价值”何在。当然,也不敢说我自己的表达能比舒茨更扎实,这些论述是否可靠,就留给我们的讨论吧。

那么,最后一期再见吧。

to be continued...

作者:传火老猎人

来源:机核

原地址:https://www.gcores.com/articles/110653